C iudad de México, México. 5 de febrero de 2006. (EL UNIVERSAL) El pensador palestino Edward Said, que con su libro Orientalismos legó una visión moderna del Medio Oriente, dejó, a su muerte ocurrida en 2003, varios manuscritos inéditos. En la primicia que ofrecemos a continuación, publicada por primera vez en español, Said se aboca a descifrar una cualidad inesperada de los últimos años creativos de un artista: el estilo tardío. A través de Adorno, Beethoven, Lampedusa y Cavafis, este ensayo explica, con “estilo tardío” puro, qué ocurre cuando los genios encuentran la mansa virtud de la vejez: una veta de creación convulsa, incómoda, deslumbrante y caótica.

Por Edward Said /Traducción: Raquel Villanueva

Tanto en el arte como en nuestro concepto general del transcurso de la vida humana se considera constantemente la noción de oportunidad. Damos por hecho que la sanidad esencial de la vida humana tiene mucho que ver con su correspondencia temporal, es decir con la correspondencia entre lo que ocurre y el tiempo en que sucede, y, por lo tanto, es definida por su cualidad de apropiado u oportuno. La comedia, por ejemplo, busca su sustancia en el comportamiento inoportuno: un anciano que se enamora de una mujer joven (mayo en diciembre), o como en Moliere y Chaucer: un filósofo que actúa como un niño, o una persona cuerda fingiendo locura. Pero también es comedia como una forma que restaura la oportunidad a través del komos con el que suelen concluir este tipo de obras: la boda de los jóvenes amantes. Sin embargo, ¿qué ocurre con el último, o tardío, periodo de la vida, en plena decadencia del cuerpo, en el atardecer de la salud (que, en una persona joven, da la posibilidad de un final intempestivo)? Estas cuestiones, que me interesan por razones personales obvias, me han llevado a observar la manera en la que las obras de algunos artistas y escritores adquiere un nuevo lenguaje hacia el final de sus vidas, y gracias a ello he reflexionado acerca del estilo tardío.

La noción aceptada es que la edad confiere un espíritu de reconciliación y serenidad a las obras tardías, a menudo expresadas en términos de una milagrosa transformación de la realidad. Shakespeare, en sus últimas obras, La Tempestad y El cuento de invierno, regresa a las estructuras del romance y la parábola; de la misma manera, en la obra Edipo en Colono de Sófocles, el héroe anciano es retratado al final como poseedor de una profunda santidad y una gran determinación. O el conocido caso de Verdi, que en sus últimos años produjo Otelo y Falstaff, obras que gozan de energía y creatividad juvenil renovada.

Todos podemos pensar en obras tardías que coronan una vida de dedicación estética. Rembrandt y Matisse, Bach y Wagner. ¿Pero qué ocurre cuando esos últimos años no se convierten en armonía y resolución, sino en intransigencia, dificultad y contradicción? ¿Qué ocurre si la edad y la falta de salud no producen ningún tipo de serenidad? Es el caso de Ibsen, cuyas últimas obras —especialmente Cuando los muertos nos despertamos— son una escisión en su trayectoria y reabren cuestiones que se supone ya habían sido resueltas mucho tiempo atrás. Las últimas obras de Ibsen, lejos de ser resolutivas, muestran a un artista furioso y alterado que utiliza el drama como una oportunidad de agitar su ansiedad y de acabar irrevocablemente con la posibilidad de un final, y asimismo dejan a su audiencia más perpleja y desconcertada que nunca. Son este segundo tipo de obras tardías las que encuentro más interesantes: se trata de una especie de productividad deliberadamente improductiva, una manera de ir contra la marea.

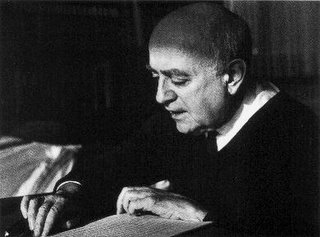

Adorno es el que utiliza la frase “estilo tardío” de manera más memorable en un fragmento de un ensayo llamado “Late Style in Beethoven”, de 1937, incluido en una colección de 1964, Moments Musicaux, y de nuevo en su libro sobre Beethoven publicado póstumamente (1993). Para Adorno, las últimas obras de Beethoven, las que pertenecen al tercer período (las cinco últimas sonatas para piano, la Novena Sinfonía, la Missa Solemnis, los últimos seis cuartetos de cuerda y las 17 bagatelas para piano) constituyen un acontecimiento en la historia de la cultura moderna: un momento en que el artista, que tiene por completo el control de su medio, abandona la comunicación con el orden social establecido del que forma parte y logra entablar con él una relación contradictoria y alienada. Sus obras tardías son una forma de exilio de su entorno.

Para Adorno resulta igual de convincente como símbolo cultural la figura del compositor viejo, sordo y marginado que se convierte en el Doctor Fausto de Thomas Mann (Adorno ayudó mucho a Mann con la novela) y que toma forma en una conferencia sobre el período final de Beethoven dictada por Wendell Kretschmar, el profesor de composición de Adrian Leverkühn:

El arte de Beethoven se ha sobrepasado a sí mismo, y ha resurgido de las regiones habitables de la tradición, a la esfera de lo entera y completamente personal, incluso antes de la mirada estupefacta de los ojos humanos —un ego dolorosamente marginado en lo absoluto, marginado también por el sentido debido a la pérdida de audición; un príncipe solitario en un reino de almas, de quien ahora sólo brota una respiración angustiosa para aterrorizar a sus contemporáneos de buen corazón, horrorizados ante esos actos comunicativos de los que sólo en algunos momentos podían llegar a entender algo.

En ello hay heroísmo, pero también intransigencia. Nada en la esencia del Beethoven tardío podría reducirse a la noción de arte desde la perspectiva documental, es decir, a una lectura de la música que enfatice “los hechos reales” en forma de historia o haga hincapié en el sentido que el compositor tiene de su muerte inminente. Según Adorno, si uno piensa en ellas sólo como una expresión de la personalidad de Beethoven, “las obras tardías quedan relegadas fuera de los límites del arte, en los terrenos de lo documental. De hecho, los estudios sobre las últimas obras de Beethoven rara vez eluden la referencia a los datos biográficos y al destino. Parece como si, confrontado con la dignidad de la muerte, las teorías del arte se despojaran de sus derechos y abdicaran en favor de la realidad”. El estilo tardío es lo que ocurre cuando el arte no renuncia a sus derechos en favor de la realidad.

La muerte inminente es un factor importante, por supuesto, y no puede ser negado. Sin embargo Adorno, que defiende los derechos de la estética, se preocupa por el aspecto formal del modo compositivo del último Beethoven, una amalgama peculiar de subjetividad e invención, evidente en mecanismos como “secuencias vibratorias decorativas, cadencias y florituras”. Este aspecto formal, puntualiza,se revela justamente con el pensamiento de la muerte… la muerte se impone sólo en seres creados, no en obras de arte, y por lo tanto aparece en el arte sólo de manera refractaria y alegórica… el poder de la subjetividad en las obras de arte tardías es el gesto irascible con el que se libera de las propias palabras. Rompe los lazos, no para expresarse sino para abandonar la apariencia del arte sin expresión. De las obras mismas sólo se desprenden fragmentos, y se comunica sólo a través de los espacios vacíos desde los cuales se ha desvinculado, como un cero. Tocada por la muerte, la mano del maestro libera las masas de material que solía formar; sus rasguños y fisuras, testigos de la falta de poder del Yo confrontado con el Ser, son su obra final.

Ése carácter episódico de la obra tardía de Beethoven, el aparente descuido de su propia continuidad, es lo que resulta tan emocionante para Adorno. Cuando comparamos obras del período central como la Heroica con la sonata Opus 110, por ejemplo, es posible quedar impresionado por la lógica integradora y la calidad de la primera y el carácter repetitivo y distraído de la segunda. Adorno habla de las obras tardías como un “proceso, pero no como un desarrollo”, “un fuego prendido entre los extremos, que ya no permite la seguridad del piso ni la armonía de la espontaneidad. Por lo cual, como Kretschmart dice en el Doctor Fausto, las obras tardías dan la impresión de estar inacabadas.

La tesis de Adorno es que para entender esto hay que considerar dos cuestiones: primera, que cuando Beethoven era joven su obra fue vigorosa y de una plenitud orgánica, pero que se convirtió más tarde en excéntrica y caprichosa; y, segundo, que, como anciano que enfrenta la muerte, Beethoven se dio cuenta de que su obra proclamaba que “no es concebible la síntesis”: y, en efecto, se trata de “los restos de una síntesis, el vestigio de un ser humano profundamente consciente de la plenitud, y en consecuencia de la supervivencia que lo ha eludido para siempre”. Las obras tardías de Beethoven, por lo tanto, comunican un sentido trágico, en lugar de irascibilidad. La manera en que Adorno lo descubre se hace evidente al final del ensayo. Haciendo énfasis en que en Beethoven, como en Goethe, hay una “sobreabundancia” de material, continúa diciendo que en las obras tardías de Goethe —sin perder de vista las obras de Beethoven— las “convenciones” se “hacen a un lado” de la materia principal de la pieza, se abandonan. Lo mismo que ocurre en los grandes temas musicales de Beethoven, son relegados a un segundo plano ante grandes ensambles polifónicos. Adorno añade que

la subjetividad es lo que hace que los extremos se unan de manera forzosa en el momento, que se llene la densidad polifónica con sus propias tensiones, que se rompa el tema principal y que se desdoble de sí mismo, dejando el tono desnudo en segundo plano; lo que hace que la mera frase quede como un monumento a lo que fue, marcando una subjetividad convertida en piedra. Las cesuras, las discontinuidades que más que ninguna otra cosa caracterizan al Beethoven tardío, son esos momentos de ruptura; la obra enmudece en el instante en que queda en segundo plano y proyecta su vacío al exterior.

Adorno describe la manera en que Beethoven parece habitar las obras tardías como una personalidad que se lamenta, para después abandonar las obras o frases incompletas, de repente, de manera abrupta, como ocurre al inicio del cuarteto en F Mayor o en el cuarteto en A menor; todo esto en marcado contraste con la calidad de obras del segundo periodo, como la Quinta Sinfonía, donde el compositor parece no poder separarse de la pieza. Adorno concluye que el estilo de las obras tardías es objetivo, en virtud de su “paisaje fracturado” y subjetivo, por “la luz en la que brilla en la vida”. Beethoven no proporciona una “síntesis armoniosa”, sino que “aparta estas últimas obras en el tiempo, quizá para preservarlas en la eternidad. En la historia del arte, las obras tardías son la catástrofe”.

El problema consiste claramente en intentar decir qué es lo que tienen en común estas obras tardías, qué les da unidad, qué las convierte en más que una colección de fragmentos. En este punto Adorno es paradójico al máximo: uno no puede decir qué conecta las partes más que invocando “la figura que crean todas juntas”. Tampoco se pueden minimizar las diferencias entre las partes, y tampoco se las puede denominar “unidad” o identificarlas de manera que se reduzca su fuerza catastrófica. De ese modo, el innegable poder del estilo tardío de Beethoven es negativo. De hecho, es negatividad: en lugar de serenidad y madurez, encontramos un desafío difícil, ahogado, quizás inhumano. Adorno dice que “la madurez de las obras tardías no se parece a la de las frutas. Las obras... no son redondas, están arrugadas, incluso devastadas. Desprovistas de dulzura, amargas y con espinas, no se rinden a un mero deleite”. Las obras tardías de Beethoven permanecen ligadas por una síntesis más elevada: no encajan en ningún esquema, no pueden ser reconciliadas ni resueltas, puesto que su irresolución y fragmentariedad no son constitutivas ni ornamentales, ni simbólicas ni nada por el estilo. Las obras tardías tratan de la “totalidad perdida”, y en ese sentido son catastróficas.

¿Pero en qué sentido son tardías? Para Adorno, la cualidad de tardío tiene que ver con sobrevivir más allá de lo aceptable y normal. No se divisa nada más allá de lo tardío; es imposible trascenderlo o superarlo; sólo es posible adentrarse en él. En La filosofía de la música, Adorno escribe que Schoenberg prolongó esencialmente las irreconciliaciones, negaciones e inmovilidades del Beethoven tardío.

Las razones por las que el estilo tardío fascinó a Adorno de ese modo residen en el núcleo de lo que ahora consideramos moderno en la música contemporánea. En Fidelio —la quintaesencia de las obras del período central de Beethoven— la idea de la humanidad es manifiesta, y con ella la idea de un mundo mejor. El estilo tardío de Beethoven mantiene la dialéctica hegeliana, y de ese modo transforma la música de algo significativo en algo “cada vez más oscuro incluso para sí misma”. Se planta contra el nuevo orden burgués y, como Adorno concluyó, predice el auténtico arte de Schoenberg, cuya “música de avanzada no tiene otra opción más que insistir en su propia osificación sin concesión con lo que el humanitarismo propone”. En ese momento, él siente que la música estaba “restringida a una negación definitiva”. Por extensión, el estilo tardío de Beethoven, alienado y oscuro, es la forma estética prototípica moderna.

Lo tardío, entonces, y lo que se refiere a estas reflexiones sombrías y audaces sobre la posición del artista anciano, viene a ser para Adorno el aspecto crucial de la estética y de su propio trabajo como filósofo y teórico crítico. (Leyendo a Adorno, con sus reflexiones sobre música en el centro de todo, tengo la impresión de que inyecta al marxismo con una vacuna suficientemente poderosa como para disolver su fuerza de agitación casi por completo. No sólo hace pedazos las nociones de avance y culminación marxistas, sino todo lo que ese movimiento sugiera). Adorno utiliza el modelo del Beethoven tardío, anciano, con la muerte frente a él y los años de plenitud detrás, en términos de una culminación. Pero esta cualidad de tardío tiene sus propias reglas, no es una premonición ni una obliteración de otra cosa. Tardío significa estar al final, completamente cuerdo, lleno de recuerdos y además muy consciente del presente (incluso prematuramente). Por lo tanto, como Beethoven, Adorno se convierte también en una figura de lo tardío, un comentarista del presente atemporal y escandaloso.

En el estilo tardío hay una insistencia no sólo en la vejez, sino en un sentido creciente de la marginación, el exilio y el anacronismo. Es precisamente el anacronismo lo que caracteriza al Lampedusa italiano, contemporáneo de Adorno, aunque la gran obra de Lampedusa, El Gatopardo, es accesible para audiencias alejadas de Adorno. Lampedusa es sin embargo un profesional del estilo tardío cuyo interés por el lector moderno es, según mi opinión,

muy especial.

El aristócrata siciliano Giuseppe Tomasi (1896-1957) no empezó a escribir El Gatopardo hasta la última etapa de su vida. Quizá tenía miedo de una mala recepción en su país y de competir con otros escritores. Su biógrafo inglés, David Gilmour, sospecha que escribió movido por el sentimiento de que “él era el último descendiente de una familia noble ancestral cuya extinción física y económica acabaría en él mismo”, y, por lo tanto, sería el único miembro de su familia con “recuerdos vitales” y el único capaz de evocar un “mundo siciliano único” antes de que desapareciera. Estaba interesado en (y deprimido por) el proceso de decadencia; un signo de ésta fue la pérdida de la propiedad familiar —una casa en Santa Margarita (Donnafugata en la novela)— y un palacio en Palermo.

La única novela de Lampedusa, El Gatopardo, fue rechazada por muchos editores antes de que Feltrinelli la convirtiera en un bestseller en noviembre de 1958, un año antes de la muerte del autor. Grosso modo, la novela no es una obra experimental. Su mayor innovación técnica es que la narración es discontinua y está compuesta a partir de una serie de fragmentos o episodios, cada uno de ellos elaborados alrededor de una fecha, y en algunos casos, de un acontecimiento, como el capítulo sexto “Una pelota: noviembre de 1862”, que quizá sea la secuencia más conocida y compleja de la película que Visconti realizó a partir de la novela.

La técnica permite a Lampedusa cierta libertad con respecto a los recuerdos y los acontecimientos futuros (por ejemplo, los aliados que desembarcan en 1944) que irradian de los eventos de la narración.

El Gatopardo es la historia del anciano príncipe de Salina, Don Fabrizio, el tío abuelo del autor, un gran hombre cuya condición se derrumba en su última etapa y que siente la cercanía de la muerte. Un gran astrónomo que se ocupa de atender a su mujer, a tres hijas insatisfechas y a dos hijos. Su elegante sobrino Tancredi es su única esperanza. Tancredi se enamora de Angélica, la hija de un mercader. La historia se desarrolla durante la campaña de Garibaldi para unificar Italia, un periodo que marca el declive final del viejo orden aristocrático, del cual el príncipe es el último y el más noble representante. Cuando Don Calogero visita al príncipe para recibir una oferta de matrimonio para su hija Angélica, el intercambio entre los dos hombres abunda en las observaciones de Fabrizio, su vestido y sus reflexiones sobre el futuro. A Calogero, mientras tanto, se le da la oportunidad de embellecer su propio pasado, de manera que ante los ojos del lector el emprendedor provinciano puede verse inventando una tradición familiar para él mismo (le dice al príncipe que su hija Angélica es realmente la Baronessina Sedàra del Biscotto) y al mismo tiempo comprar los favores del joven y sofisticado príncipe. Lampedusa considera entonces el brillante futuro de Tancredi y el lejano declive de la fortuna Salina. Después de haber descrito los eventos desafortunados y la excelencia de Tancredi y su familia, dice con una floritura principesca: “El resultado de todos estos desastres... ha sido Tancredi. Hay ciertas cosas que la gente como nosotros sabe; y quizá sea imposible obtener la distinción, la delicadeza, la fascinación de un chico como él sin que sus ancestros hayan poseído media docena de fortunas”. Dichos pasajes dan a los episodios su riqueza literal y metafórica, y eso es precisamente lo que comunica la novela como totalidad: un mundo de grandes e incluso lujosos privilegios ahora inaccesibles conectados a esa melancolía particular asociada con la senectud, la pérdida y la muerte.

El sentido de la mortalidad que impregna todo El Gatopardo remite a los últimos pasajes de En busca del tiempo perdido, en particular al regreso de Marcel a París, destrozado después de la Primera Guerra Mundial, aunque a diferencia de Proust, Lampedusa no elabora ninguna teoría sobre la cualidad redentora del arte. Durante su enfermedad y su muerte, el príncipe se queda en el hotel Palermo, exhausto tras su viaje de regreso de Nápoles, donde visitó a un especialista. Concetta y Francesco Paola, su hija mayor y su hijo más chico están con él, y su querido Tancredi. Es julio de 1883: el príncipe tiene 73 años. Nada de lo que transpira carga con la mínima señal de redención o de vocación artística que eleva a Marcel de ser un holgazán a un escritor comprometido. Don Fabrizio está muy consciente de ser el último Salina: “Estaba solo, era un hombre solitario en una barca a la deriva entre corrientes indomables”. Todo lo que deja son recuerdos, pero también disminuidos por la conciencia de ser el último que los tiene. La única descripción de este retrato es el amor del príncipe por la naturaleza, especialmente por las estrellas, que le distrae de la agonía de morir y lo sostiene en el océano, cuyo emisario, en un toque de genialidad final, parece ser la maravillosa e innombrable Angélica, que se convierte en la sensualidad femenina por antonomasia. Su presencia inesperada y repentina en su lecho parece cerrar su reprimida pasión por ella, y eso, a cambio, lo regresa a su final natural.

La desintegración social, el fallo de la revolución y un sur estéril e inmutable están presentes en cada página de la novela. Lo que deliberadamente no aparece en la novela es una solución al tema del sur como hace Gramsci. El ensayo de Gramsci de 1926 sugiere que la pobreza del sur se podría solucionar si de alguna manera se pudiera conectar el proletariado del norte con los campesinos sureños y construir una empresa común a estos dos grupos geográfica y socialmente distantes. De esa manera habría esperanza, innovación y cambio genuino, y el sur podría eliminar la desintegración que Lampedusa presenta en su novela con tanta fuerza.

Lampedusa niega de manera tan insistente el diagnóstico gramsciano y su solución que (por encima de las referencias a la muerte, la decrepitud y la decadencia que se hacen en cada página), es difícil no asumir que la novela es un gran obstáculo para aliviar el desarraigo sureño.

La paradoja es que estas negaciones de estilo tardío se transmiten de forma muy legible: Lampedusa no es ni Adorno ni Beethoven, cuyos estilos tardíos minimizan nuestro placer, eludiendo cualquier intento de facilitar el entendimiento. Políticamente, Lampedusa es anti-Gramsci: el príncipe carga con el pesimismo de la inteligencia y el pesimismo de la voluntad. Las primeras palabras de la novela son las palabras finales del rosario entonado por el padre Pirrone, “nunc et in hora mortis nostrae”, y ese tono se sostiene durante todo el libro. El primer acontecimiento que describe Lampedusa es el descubrimiento de un soldado muerto en el jardín. Ahora es la hora de la muerte, en lo que se refiere al príncipe, puesto que nada de lo que virtualmente hace en el curso de esta obra tiene ningún efecto en la parálisis y en la decadencia que envuelve a su familia, a su clase y a él mismo. De cerca, El Gatopardo es la respuesta al tema del sur desde el sur, sin síntesis, trascendencia o esperanza.

Los sicilianos —dice Don Fabrizio a Chevalley, el emisario de Turín que pide al príncipe que acepte un asiento en el senado— nunca quieren mejorar por la sencilla razón de que se creen perfectos; su vanidad es más fuerte que su miseria; cada invasión extranjera desvanece su ilusión de la perfección, tanto si es así por origen o, si es siciliana, por la independencia del espíritu, y, ya invadidos por docenas de pueblos, creen tener un pasado imperial que los hace dignos de un gran funeral.

¿Realmente piensas, Chevalley, que eres el primero que has esperado canalizar Sicilia en el flujo de la historia universal?

El príncipe habla de varias fuerzas que lo han intentado. “¡Y quién sabe qué les ocurrió! Sicilia quería dormir a pesar de sus invocaciones; ¿por qué habría de escucharlos si por ella misma es rica, sabia, civilizada y honesta, si es admirada y envidiada por todos, si, en una palabra, es perfecta?”.

Todo lo que promete desarrollo y cambio real se rechaza como interferencia exterior (el príncipe habla del concepto general de la perfección humana, como abogaron por él Proudhon y Marx, a quien se refiere como “un judío alemán cuyo nombre he olvidado”). El sol siciliano poniéndose, las montañas áridas y los grandes campos, los castillos que se imponen y las batallas decadentes, es eso, y no los esfuerzos políticos que menciona Gramsci, lo que define la sociedad siciliana.

Las sociedades avanzan sin remedio, y cuando el antigua orden que representa el príncipe muere, las contradicciones políticas y sociales se hacen más grandes, más difíciles de contener o de considerar como historia personal. Lo tardío en la novela de Lampedusa se produce precisamente cuando la transformación de lo personal en lo colectivo está a punto de suceder: un momento cuya estructura y desarrollo se evocan de manera soberbia y con el que al mismo tiempo se rechaza continuar. El príncipe no tiene un hijo que le suceda; su único sucesor espiritual es su brillante sobrino, un joven cuyo oportunismo acepta en principio el anciano pero que más tarde rechaza. “Si queremos que las cosas continúen como están —dice Tancredi a su tío, que lo desaprueba— tendrán que cambiar”. Tancredi se parece al sobrino de Napoleón en la obra El dieciocho brumario de Luis Bonaparte de Marx, un hombre cuya ascendencia depende de la explotación de una clase de personas como el padrastro de Tancredi, Calogero: gente que quiere la asociación con la aristocracia para entrar al poder. El príncipe no es así, es más auténtico, y su heredera es su rígida hija Concetta que no puede —ni siquiera medio siglo después— perdonar la falta de delicadeza y respeto que Tancredi tiene por la Iglesia. Aunque ella sobrevive a su padre y a Tancredi, no tiene ni la inteligencia ni la extraordinaria y casi abstracta autoestima dEl Gatopardo. Lampedusa la trata con dureza. Su más preciada posesión es el perro de su padre, disecado tras su muerte, y la novela acaba con su descubrimiento repentino del “vacío interior” que simboliza la piel del perro:

Cuando arrastran el cadáver del perro, el ojo de cristal la miraba fijamente con la crítica humillante de las cosas desechadas en la esperanza de una liberación final. Unos minutos más tarde lo que quedaba de Bendicò fue abandonado en una esquina del patio que cada día visitaba el basurero. Durante su vuelo desde la ventana su forma se recompuso por un instante; en el aire parecía bailar un cuadrúpedo de largos bigotes, con su pata delantera alzada en imprecación. Luego todos encontraron paz en un montón de polvo lívido.

Un declive repentino por no decir catastrófico como éste, inmediatamente lanza la pregunta de a qué o a quién está representando Lampedusa. ¿De qué o quién es la historia, después de todo? Cualquier conocimiento de la vida sin infancia de Lampedusa insta a asumir que la novela es hasta cierto punto una Muerte de Iván Ilich a la siciliana, que enmascara un poderoso impulso autobiográfico. El último Salina es en efecto el último Lampedusa, cuya melancolía totalmente desprovista de victimismo, se encuentra en el centro de la novela, exiliada de la historia que continúa en el siglo XX, representando un estado de lo tardío anacrónico con un compendio de autenticidad y un principio estético que controla el sentimentalismo y la nostalgia. Lo que sí es difícil encontrar es cualquier situación embarazosa sobre su individualismo patente. Es como si, al hacerse viejo, Lampedusa rechazara la serenidad o la madurez, la amabilidad y la aceptabilidad oficial. En ningún lugar se evade o se niega la mortalidad; por el contrario, el libro siempre regresa al tema de la muerte, que ironiza y eleva el lenguaje y su forma en una transcripción sublime de finalidad mundial.

Al mismo tiempo, el lector suele tener la impresión de algo indecible o más allá de su alcance. Cuando, por ejemplo, los dos hombres se conocen, el rudo y perspicaz Calogero ve en el príncipe “cierta energía con una tendencia hacia la abstracción, una disposición de buscar una forma de vida dentro de sí mismo y no en los demás”. En este punto se nos dan muchas sutilezas: la extraordinaria autosuficiencia del príncipe, su reserva, su falta de codicia y sobre todo esa “energía abstracta” irreducible (aunque finalmente vencida) que deja una profunda impresión en Calogero.

Y, puesto que el punto del pasaje es sugerir esa energía y esa interioridad, por definición no podemos obtener mucha información ni aproximarnos al príncipe demasiado. El pasaje deriva su efecto elevado de tardío de las numerosas descripciones de la inmortalidad y del declive que la rodea, aunque nunca puede infringir la dignidad del príncipe, a pesar de ser un hombre al que se le ha acabado el tiempo.

El homólogo poético de Lampedusa es el poeta griego alejandrino Constantine Cavafis, cuya poesía no fue publicada en forma de libro hasta después de su muerte en 1933. Cavafis quería preservar 154 de sus poemas, todos ellos cortos para los estándares del siglo XX, y cada uno de ellos un intento de clarificar y dramatizar un momento o un incidente del pasado o del mundo helénico, en el estilo de los monólogos dramáticos de Browning. Una de sus fuentes frecuentes es Plutarco; también Shakespeare y Julián el Apóstata. Alejandría aparece en su poesía desde el principio hasta el final de su carrera. Entre sus primeras obras está “La ciudad”, un diálogo entre dos amigos, el primero de los cuales (quizás un antiguo gobernador) lamenta su destino como prisionero en el no mencionado pero claramente descrito puerto de Egipto:

¿Hasta cuándo soportará mi alma este marasmo?

A donde vuelvo los ojos, dondequiera que miro,

veo las negras ruinas de mi vida, aquí,

Donde los años he pasado y he arruinado y perdido.

El segundo interlocutor contesta con la fría rotundidad que marca exactamente la estrecha gama y la imparcialidad estoica del estilo de Cavafis:

No habrá una nueva tierra, no hallarás otro mar.

La ciudad te seguirá. Y las mismas calles sabrán de tu vagancia,

Los mismos barrios te verán envejecer,

y entre las mismas paredes acabarás lleno de canas.

Siempre llegarás a esta ciudad. No esperes escapar:

No hay barco para ti, ni siquiera hay camino.

Al arruinar tu vida aquí,

en este sitio

La destruiste en cualquier parte del mundo.

[Versión de “La ciudad” por Javier Manríquez, 1993]

El narrador no sólo captura el lugar, sino la acción repetitiva a que le obliga su destino.

Cavafis consideraba “La ciudad” de la mano de “La satrapía”, dentro de su poesía madura. En “La satrapía” el narrador se dirige a un hombre que piensa en dejar Alejandría para buscar un nuevo lugar en las provincias reinadas por Artaxerxes. Contra el éxito que él espera alcanzar, al fugitivo de Alejandro se le recuerda que:

Busca tu alma otras cosas, por otras llora;

el aplauso del Pueblo y los Sofistas,

los difíciles e inestimables bravos;

el Ágora, el Teatro, las Coronas.

Cómo esto va a darte Artajerjes,

Cómo esto vas a encontrar en la satrapía;

Y, qué vida sin esto vas a hacer.

[Versión de “La satrapía” por Pedro Bádenas de la Peña, 1982]

A pesar de sus limitaciones, Alejandría, que E. M. Forster una vez describió como una ciudad “fundada sobre algodón, con la concurrencia de cebollas y huevos, mal construida, mal planeada, mal drenada”, mantiene la promesa sin la cual Cavafis no viviría, aunque culminaría en traición y decepción.

La poesía de Cavafis tiene siempre un emplazamiento urbano, que une lo mítico (que resulta irónico) con lo prosaico. Pero para ubicar a Cavafis, a finales del siglo XIX y principios del XX, Egipto está a punto de ser destruido por la manera en que su obra falla en tomar nota del mundo árabe. Alejandría es el lugar anónimo de episodios de la vida del poeta (bares, cuartos rentados, departamentos donde se encuentra con sus amantes); o es retratado como en algún momento fue, una ciudad en el mundo helénico bajo imperios sucesivos y solapados: Roma, Grecia, Bizancio pre y post alejandrino, el Egipto ptoloméico y el imperio árabe. Parcialmente inventado y parcialmente real, los personajes de los poemas pasan por momentos cruciales en sus vidas: el poema revela y consagra el momento antes de que la historia se cierre y se pierda para siempre. El tiempo del poema, que nunca es sostenido más que unos instantes, sucede siempre fuera y a lo largo del tiempo real, que Cavafis trata como como un pasaje subjetivo del pasado. El lenguaje, un griego aprendido del cual Cavafis sabía era al último representante moderno, se añade a la parsimoniosa, esencializada y enrarecida calidad de la poesía. Sus poemas son una forma de supervivencia mínima entre el pasado y el presente y su estética de la no-producción, expresada en un verso sin rima, casi prosaico y no metafórico, refuerza el sentido de exilio permanente que se encuentra en el núcleo de esta obra.

En Cavafis, por lo tanto, el futuro no sucede, o si lo hace es un sentido de algo que ya ha sucedido y que por lo tanto no ocurre. Es mejor el pequeño mundo interiorizado de expectativas limitadas que los grandes proyectos constantemente traicionados o pospuestos. Uno de los poemas más densos, “Itaca”, se dirige a una especie de Odiseo cuyo viaje de regreso junto a Penélope ya ha empezado, de manera que el peso de la Odisea cae sobre cada línea. Esto, sin embargo, no excluye el gozo:

Pide que tu viaje sea largo.

Que sean incontables las mañanas de verano

en que —¡con qué placer, con qué alegría!—

entres a puertos contemplados por primera vez.

Detente en los emporios de Fenicia

y compra las hermosas mercancías:

nácar y corales, ébanos y ámbar,

y la gran variedad de perfumes voluptuosos.

Pero cada placer es meticulosamente especificado de antemano en la voz interior del narrador. Las cadencias que cierran el poema redescubren una Itaca no como objetivo o telos para el héroe sino como una instigación a su viaje (“El bello viaje, Itaca te lo dio./ Sin ella no habrías emprendido el camino./ No tiene ya nada más que darte”). Itaca se deshace de su compromiso, incapaz de atraer o de decepcionar al héroe, ahora que el curso del viaje y el regreso ha pasado a través de las líneas del poema. Vinculada a esa trayectoria, la propia Itaca adquiere un nuevo significado, no como lugar individual sino como una clase de experiencias (Itacas) que habilitan la comprensión humana.

Y si la encuentras pobre, Itaca no te engañó.

Tan sabio como vuelves, y con tanta experiencia,

entenderás lo que las Itacas han querido decir.

[Versión de “Itaca” por Javier Manríquez, 1990]

La forma gramatical de la frase “entenderás lo que las Itacas han querido decir” lleva al poema hasta su última clarificación y abandona al narrador, que no realiza ninguna acción por sí mismo. Es como si el gesto poético básico de Cavafis consistiera en entregar el significado a alguien más mientras se niega a sí mismo sus recompensas: una forma de exilio que replica su marginación existencial en una Alejandría deshelenizada donde, en su poema más conocido, “Esperando a los bárbaros”, esperar un desastre inminente es una experiencia de repente disipada por la conciencia de que “los bárbaros no existen”, y por ello el reproche de autodesaprobación: “¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?/ Esta gente, al fin y al cabo, era una solución”. Al lector se le ofrece un espacio poético ambiguo pero cuidadosamente especificado, un asidero.

Uno de los grandes logros de Cavafis es generar los extremos de lo tardío, la crisis física y el exilio en formas y situaciones, y sobre todo en un estilo imaginativo y en una calma lapidaria. A menudo, aunque no siempre, la historia de Alejandría le proporciona tales ocasiones, como en el gran poema “El dios abandona a Antonio”, basado en un episodio de Plutarco. El héroe romano empieza a ser consciente de la pérdida de su carrera, sus planes y su ciudad: “despide a la Alejandría perdida”. El narrador lleva a Antonio a abandonar las consolaciones de la sensualidad, son sus reproches baratos y sus autodecepciones. En lugar de ello, es llamado a observar y vivir Alejandría como un espectáculo animado y disciplinado en el que él participó en algún momento pero que, como ocurre con todas las cosas atemporales, parece estar alejándose de él:

Como dispuesto desde hace tiempo, como un valiente,

como te cabe a ti, que de una ciudad tal mereciste el honor;

acércate resuelto a la ventana

y escucha conmovido, mas sin

súplicas ni lamentos de cobarde,

como goce postrero de los sones,

los maravillosos instrumentos del místico báquico cortejo.

y despide, despide a la Alejandría que tú pierdes.

[Versión de “El dios abandona a Antonio” por Pedro Bádenas

de la Peña, 1982]

Lo que eleva el efecto de estas impresionantes líneas es que Cavafis impone un silencio estricto y quizá incluso terminal sobre Antonio, de manera que pueda oír por última vez las notas exactas de “los maravillosos instrumentos” que ya no tocarán para él: la convergencia de la tranquilidad total y absoluta organización, donde el sonido placentero se úne en una dicción casi prosaica y sin énfasis.

La descripción que hace Forster de Cavafis parado y estático en un pequeño ángulo de cara al universo captura el efecto inmóvil y extraño de su siempre estilo tardío, con sus declaraciones escrupulosas a pequeña escala, que parecen sonsacar una oscuridad omnipresente. En uno de los mejores poemas tardíos de Cavafis, “Mires; Alejandría 340 d.C.”, el narrador está en el funeral de su compañero de tragos, Mires, un cristiano en cuya muerte es recreado como objeto de una gran ceremonia eclesiástica. De repente teme que haya sido engañado por su pasión por Mires y abandona de la “espantosa casa”.

Afuera corrí de sus espantosa casa,

Aprisa huí antes de que el cristianismo de los suyos

me arrebatara o desfigurase el recuerdo de Mires.

[Versión de “Mires; Alejandría 340 d.C.” por Pedro Bádenas de la Peña, 1982]

Esa es la prerrogativa del estilo tardío: tiene el poder de unir el desencanto y el placer sin resolver la contradicción entre ellos. Lo que los mantiene en tensión, como fuerzas iguales en direcciones diferentes, es la subjetividad madura del artista, desprovista de pomposidad, sin temor a fallar y sin la modesta seguridad que ha ganado como resultado de la edad y del exilio.

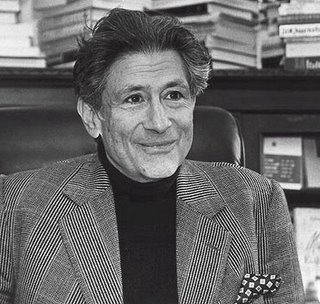

Said (Jerusalén, 1935 - NY, 2003). Sus últimos libros editados son

Paralelismos y paradojas (Debate, 2002) y Reflexiones sobre el exilio (Debate, 2005).