martes, febrero 28, 2006

viernes, febrero 24, 2006

El grupo Peccata Minuta

C d. Juárez.- Clavarse en un solo género musical es encerrarse y no experimentar otros géneros musiqueros que existen, el significado de música es muy amplio para estancarse solo en uno en especial.

Fusión es el género que explota Peccata Minuta; Rock, Jazz, Surf, Progresivo, Latino… música de los 70’s, a ritmo de películas de Mauricio Garcés e influencias de Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Miles Davis, Buena Vista Social Club y Santana. Peccata Minuta mezcla todas estas ideas para crear su música.

Hace aproximadamente un año y medio, con las patas y con ganas de hacer música, Tuyo, Jeza y Toto comienzan a darle con guitarra, batería y bajo, cada quien tocando en su papel para fusionar sus ritmos y gustos e irlos acoplando. La idea de abarcar más ritmos hace que entren Edgar con teclado y sintetizador y poco después Zapata con percusiones y así definirse como banda fusión.

Dentro de sus tokines fronterizos, Peccata Minuta a tocado junto a bandas de Monterrey, Tijuana y Guadalajara, tocando en la Barrota, Open, Segundo Piso, Santo, Mediterráneo, Yuba y Sarawak.

No es difícil escuchar en algún café o bar de la frontera a los Peccatos, pero si sería más fácil escucharlos hasta cuando uno se está bañando. A petición de sus amigos y las personas que los ha seguido por la forma de hacer música, Peccata Minuta está grabando su primer demo que incluirá 10 rolitas a cargo de Héctor Merás (Winkle) y Omar Villezcas.

•Groovy Motel

•Mal del Pony

•Desalmadas Alabanzas

•La Quemasong

•Cae la lágrima

•3947

•We are Beautiful

•Pachanga Carnal

•El Corral

•Mandrágora

Para salir del cuadro y llegarle a la raza de otros lugares, Peccata Minuta tocará en Guadalajara (Marzo-Abril), Baja California Norte (Julio-Agosto) y México DF (Noviembre-Diciembre). Durante este año llevarán su ritmo y su buena música a más gente.

Peccata Minuta:

TuYo ------- guitarra

JeZA ------- batería

TotO ------- bajo

EdGar ---- teclado, voz y sintetizador

ZapATa -- percusiones

(Enviado por Edgar J. Ulloa Junior)

lunes, febrero 20, 2006

Publican las Obras Completas de Onetti

M ADRID,ESPAñA, Lunes 20 de febrero de 2006 (EFE).- Las Obras Completas del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti comienzan a publicarse estos días, lo que, según su viuda, Dorothea Muhr, Dolly, "hacía mucha falta en España y en América y ha quedado maravilloso".

"Se puede decir que es el Onetti total, ya no queda nada por publicar salvo las cartas que tengo y que reúnen correspondencia con amigos" como Julio Córtazar, declara Dolly.

Ya ha aparecido el primero de los tres volúmenes de estas Obras Completas, bajo el sello Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores y con edición de Hortensia Campanella, amiga del escritor.

Este primer tomo, que cuenta con una semblanza del escritor a cargo de Campanella y un prólogo del mexicano Juan Villoro, presenta 'El Pozo' (1939), 'Tierra de Nadie' (1941), 'Para Esta Noche' (1943), 'La Vida Breve' (1950), 'Los Adioses' (1954) y el anexo 'Tiempo de Abrazar'.

La segunda entrega, en tanto, incluirá el resto de sus novelas hasta 'Cuando Ya No Importe', mientras el tercer volumen reunirá cuentos, artículos y misceláneos.

viernes, febrero 17, 2006

Una novela de Robert Liddell

ROBERT SALADRIGAS

B arcelona,España. 15/02/2006. (La Vanguardia).- Lo gratificante de la industria editorial, en su vertiginosa producción de títulos a costa de saturar el mercado librero, es que entre tan caudaloso despliegue de papel impreso aparece inesperadamente algún autor que nos hace pensar en por qué hasta ahora nadie había reparado en las bondades de su obra. Es difícil entender que de Robert Liddell (1908-1992), del que sólo conocía su estupenda biografía del poeta griego Kavafis (Paidós), se traduzca por primera vez una de sus once novelas, Los últimos hechizos, que publicó en 1947. No sé si es la mejor de su bibliografía, pero sí es uno de esos libros deliciosos a los que nos tiene viciados la literatura británica en la estela Evelyn Waugh. Según los escuetos datos biográficos de Liddell, se educó en Oxford (la ciudad de sus sueños y melancolías), donde estuvo trabajando en la Bodleian Library antes de trasladarse a Atenas como lector en el British Council; con la invasión alemana enseñó en Alejandría entre 1941 y 1945, y luego fue profesor de literatura en la universidad de El Cairo hasta 1951 en que regresó a Grecia hasta su muerte.

El protagonismo soberano de Los últimos hechizos corresponde a la "gran ciudad universitaria de Christminster situada en el límite del condado de Wessex", punto de arranque y escenario de la historia colectiva que cuenta Liddell enmarcada en los años treinta. Es natural ver en la descripción de la imaginaria Christminster, su bello casco gótico, su barrio residencial y su venerable tradición, el modelo urbanístico y académico de Oxford, el hábitat entre el Támesis y el Cherwell donde Liddell vivió felizmente la juventud hasta que los tambores de guerra lo arrastraron lejos. Es la historia que vive el narrador, Andrew Faringdon, que regresa a ella tras el cataclismo para comprobar que, pese a haber sido respetada por los bombardeos, ha perdido para él los hechizos del pasado; el horror y la muerte habían hecho estragos en la gente que amaba y no quería "volver solo" al paisaje que le recordaba su orfandad. Faringdon, que ha perdido a su hermano Stephen en Alemania -Liddell dedica la novela a la "memoria de mi hermano"-, admite que después de la muerte le "gustaría pasar la eternidad en Christminster, cual fantasma entrañable, benefactor... y acompañado". Esas elegiacas páginas finales me parecen las más hermosas del libro.

Por intercesión de Andrew Faringdon, quien licenciado en Christminster se instala en un piso para investigar en la biblioteca de la universidad mientras Stephen (formado en Oxford) estudia música, Liddell pinta en clave irónica la vida cotidiana de la ciudad universitaria centrándola en un grupo de personas rigurosamente británicas y, si se me permite, tiernamente ingenuas, entrañables: la pobre señora Foyle, fea y deforme, cuya hermosa hija Miranda, actriz mediocre casada con un lord célebre como actor, nunca se hace presente en la narración y sin embargo planea sobre ella el desdén que le inspira la veneración de su madre; el sentido y sensibilidad austenianos que configuran la servicial señora Preston; el viejo señor Waterfield dedicado a estudios absurdos y cuya paranoica tacañería da lugar a sublimes instantes dickensianos. Y junto a ellos una caterva de personajes menores satirizados con agudeza y comprensión por los hermanos Faringdon que se complementan como si fueran gemelos.

La peculiaridad de Liddell es la de trabajar con elementos de la realidad, aparentemente insustanciales, que son trascendidos hacia un significado susperior, allí donde se esconde el sentido profundo de la historia que cuenta. En términos de alta comedia como lo hizo Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead entre la seriedad y lo burlesco para tratar la nostalgia de un hombre de clase media por una Inglaterra aristocrática, elegante, ya desaparecida, que se llevó sus ilusiones, Liddell disfraza de amable causticidad a lo Woodehouse los modos de vida de los vecinos de Christminster, consciente de que tienen los días contados. De pronto la fatalidad se apodera del relato y le imprime otro carácter. A medida que la amenaza de guerra se hace visible y cada personaje a solas con sus miedos atizados intuye que todo va a sufrir un vuelco radical sin posibilidad de retorno, que están disfrutando de los últimos hechizos del tiempo de paz, el hálito divertido de la novela va cediendo a la trascendencia de aquellos instantes crucialmente dramáticos para los individuos y la sociedad. El tono de la historia cambia sutilmente. Y surge lo insoslayable en todo novelista inglés católico: la confortación del catolicismo como escudo para resistir el sufrimiento moral y no quebrarse ante la insoportable soledad del penitente.

Tal vez Liddell no sea un primera serie de la narrativa británica, pero la lectura estimulante de Los últimos hechizos escrita hace sesenta años, cuando se había alejado para siempre de Inglaterra y únicamente conservaba la nostalgia de la Oxford humana que había cobijado sus fantasías de juventud sepultadas por la abominación nazi, meha revelado el placer oculto en aquellas obras de apariencia modesta y no obstante tocadas por el genio de la literatura en las que el tiempo y las modas no hacen mella. Pues bien, ahí está la de Robert Liddell, sencillamente extraordinaria.

Robert Liddell Los últimos hechizos Traducción de Toni Hill LUMEN 303 PÁGINAS 13,90 EUROS

miércoles, febrero 15, 2006

Precio récord por fotografía de Edward Steichen

N ueva York, EU. Miércoles 15 de febrero de 2006. (Notimex ).- La casa Sotheby's de Nueva York vendió una fotografía de Edward Steichen, captada en 1904, por dos millones 900 mil dólares, la mayor cantidad jamás pagada por una instantánea en una subasta.

Titulada El estanque, Luz de Luna, de 41 x 48 centímetros, la instantánea muestra el reflejo de la luna en un estanque rodeado de árboles en Long Island (Nueva York) .

La fotografía fue puesta a la venta por el Museo Metropolitano de la ciudad, que todavía tiene en su poder la otra copia que existe.

Los expertos señalan que además de la belleza de la foto, el precio está justificado por la gran técnica demostrada por Steichen, que comenzó a experimentar con la fotografía de color en 1904 y fue uno de los primeros estadounidenses en utilizar la autocromía.

Este fue un método revolucionario para producir el color en las instantáneas. La casa de remates –la obra fue adjudicada en la sesión nocturna de este martes– había fijado un precio estimado de venta de entre 700 mil y un millón de dólares.

Steichen alcanzó la fama en 1955, por su colección de fotografías La familia del hombre, que reflejaba más de 500 momentos captados con su cámara en numerosos rincones del mundo.

El récord anterior en una subasta de fotografía estaba en un millón 240 mil dólares por Untitled (Cowboy) (Sin título -Vaquero) de Richard Prince.

Por encima de esa cifra también se vendieron este martes dos retratos de la artista Georgia O'Keeffe hechos por su esposo, Alfred Stieglitz.

Una foto de las manos de O'Keefe se vendió por 1.5 millones de dólares y otra en la que ella aparece desnuda por 1.4 millones.

Las dos también eran propiedad del Museo Metropolitano, que pondrá unas 140 fotografías importantes a la venta a través de Sotheby's, entre las sesiones de ayer y este miércoles.

La foto más valiosa

Una rara imagen tomada por el fotógrafo estadounidense Edward Steichen estableció un nuevo récord mundial por el precio más alto pagado por una fotografía en una subasta.

The Pond-Moonlight ("La laguna- A la luz de la luna") fue hecha en Long Island, Nueva York, en 1904 y en esa misma ciudad se vendió este martes por más de US$2,9 millones, en la casa de subastas Sotheby's.

La foto, que mide 41x48cm, muestra un estanque en un área boscosa, mientras la luz atraviesa los árboles y se refleja en el agua.

Steichen empezó a experimentar con la fotografía a color en 1904 y fue una de las primeras personas en Estados Unidos que utilizó el "autocromo", un revolucionario método de producir fotos a color.

La obra la puso a la venta el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que tiene otra copia en su colección.

Fotos de O'Keeffe

El récord anterior era de US $1,24 millones por Untitled (Cowboy), (Sin título -Vaquero) de Richard Prince.

Por encima de esa cifra también se vendieron este martes dos retratos de la artista Georgia O'Keeffe hechos por su esposo, Alfred Stieglitz.

Una foto de las manos de O'Keefe se vendió por US$1,5 millones y otra en la que ella aparece desnuda por US$1,4 millones.

Las dos también eran propiedad del Museo Metropolitano de Arte, que pondrá unas 140 fotografías importantes a la venta a través de Sotheby´s.

martes, febrero 14, 2006

Las fábulas prohibidas de Stevenson

C iudad De México. 11 de febrero de 2006.(EL UNIVERSAL / Confabulario)Dos cuentos del escritor escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894) que durante un siglo han sido sistemáticamente excluidos de sus obras, debido a la manera en que escarnecen a la religión y la ciencia, fueron rescatados por el investigador Ralph Parfect de la sección de manuscritos modernos de la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. confabulario presenta ambos documentos a los lectores, acompañados por un ensayo de su descubridor.

Por Ralph Parfect / Traducción: Katia Rheault.

Dos cuentos de Robert Louis Stevenson, El relojero y El mono científico, han sido objeto de un inexplicable descuido aun por parte de los admiradores del autor que sabían de su existencia. Aunque siempre, en algún momento u otro, se ha considerado que merecía la pena publicar varias de sus novelas inconclusas, así como The plague cellar, uno de sus primeros cuentos (que él desconoció de forma explícita), estos dos divertidos y polémicos relatos, a los que únicamente les falta una “moraleja” planeada al final, no sólo han recibido escasos comentarios sino que parecen haberse excluido a propósito del contexto para el que fueron escritos... el conjunto de Fables, publicado de manera póstuma en 1895. ¿Cómo explicar semejante descuido?

Poco se sabe acerca de la redacción de Fables, una colección heterogénea de veintidos cuentos. Ninguno está fechado. Está claro que algunos fueron redactados desde 1874, pues en septiembre de ese año Stevenson le escribió a Sidney Colvin, su amigo y tutor, diciéndole “ya no he tocado mis fábulas. Siento que debo dejar que las cosas se tomen su tiempo. Soy constante con mis esquemas; pero debo trabajar en ellos por rachas, de acuerdo con mi estado de ánimo”. Colvin, quien después se convirtió en el editor de una gran parte de la obra de Stevenson, incluyendo Fables, supone que las primeras fueron The house of Eld, Yellow paint, The touchstone, The poor thing y The song of tomorrow.

Stevenson debe haber efectivamente trabajado por rachas en la colección, pues no fue sino hasta el 31 de mayo de 1888 que se reunió con un representante de Longmans, Green y Company, en la ciudad de Nueva York, para firmar un acuerdo para publicar los cuentos. Los viajes por el Pacífico que siguieron y el que el escritor acabara por establecerse en Samoa inspiraron una serie de proyectos nuevos que retrasaron la terminación de Fables; mas no cabe duda de que él agregó al menos dos cuentos durante este periodo, a saber “The cart-horses and the saddle-horse” y “Something in it”, en donde aparecen nombres propios samoanos. La última referencia que hizo Stevenson a la colección data de marzo de 1889, cuando él le escribe a Charles Longman desde Honolulú para hablarle con entusiasmo de su nueva novela The wrong box (escrita en colaboración con Lloyd Osbourne, su hijastro), pero añade, lamentándose: “Hasta ahora, ni una palabra acerca de las fábulas; debo escribir algunas más y todavía no ha subido la marea”. Parece que los manuscritos de “El relojero” y “El mono científico”, que ahora pertenecen a la Colección Beinecke de la Universidad de Yale, formaron parte originalmente de una copia de Fables que Stevenson pasó en limpio y que hizo en algún momento antes de morir en noviembre de 1894. No ha sobrevivido ningún otro manuscrito de Fables.

En 1895, de acuerdo con un nuevo contrato firmado por Charles Baxter, el agente literario de Stevenson, Longman’s Magazine publicó las fábulas de manera póstuma y en dos entregas, en los números de agosto y septiembre de ese año. Ambas entregas fueron firmadas con el nombre de Stevenson. Sin embargo faltaban “El relojero” y “El mono científico”. Los cuentos fueron nuevamente excluidos de la primera colección que apareció en forma de libro, junto con Doctor Jekyll and Mr Hyde, en marzo de 1896. Ninguna de las ediciones subsecuentes de Fables ha incluido estos dos cuentos, a pesar de que las páginas de los manuscritos están numeradas “15-19” y “22-25”, respectivamente, lo cual indica que el autor deseaba que formaran parte de una serie.

Entonces, ¿quién excluyó estos cuentos y por qué? Con toda seguridad, Sidney Colvin fue quien tomó esa decisión al preparar el texto para la revista Longman’s.

Tal y como lo revelaría más tarde su selectiva edición de las Cartas de Stevenson, Colvin estaba muchas veces dispuesto a suprimir partes de la obra de su difunto amigo (aunque a veces se disculpaba por ello). Lo más cercano a un motivo para excluir estos cuentos es el comentario que hace Colvin, en una nota introductoria a la primera entrega de las fábulas en la revista, al señalar que no incluyó “algunos relatos que eran meros borradores o que claramente era necesario revisar”. Los manuscritos de “El relojero” y “El mono científico” contienen, sin duda, errores e imprecisiones. Pero resulta extraño que estas faltas, relativamente triviales, hayan provocado semejante abandono.

La severidad editorial de Colvin también podría explicarse por el hecho de que quizá considerara que los dos cuentos eran demasiado sintomáticos de la supuesta falta de unidad y cohesión de la colección como para formar parte de una edición publicada. Aunque él no aclara cuáles son los textos rechazados, sí comenta, acerca de los manuscritos que sobrevivieron y eran identificados como parte de Fables al momento de morir Stevenson, que “sin duda, no eran lo que su autor habría querido que fueran”.

Resulta sorprendente la proyección que hace Colvin de la intención que tuvo el autor con respecto a la colección dado que, en esa misma nota, él reconoce la forma ya de por sí variada e híbrida que el volumen había adoptado para 1888 y dado que el propio Stevenson había hecho arreglos para que se publicara en ese año. La nota de Colvin se inicia llamando correctamente la atención del lector sobre el ensayo que Stevenson escribió, en 1874, sobre Fables in song (de Lord Lytton) en donde intentó definir “los objetivos y métodos propios” del género. Pero “la concepción [que Stevenson] tenía sobre el tema”, tal y como lo presenta Colvin, es significativamente vaga y elástica; a saber que “el elemento de alegoría moral o apología [debía combinarse], al menos en igual medida, con el elemento onírico”. Aunque Colvin cita tres de los “cuentos semisobrenaturales” de Stevenson (“Will of the mill”, 1878, “Markheim”, 1885, y Doctor Jekyll and Mr Hyde, 1886) señalando que poseen ese equilibrio de cualidades, también revela que sabe cuán libremente debe aplicarse el término “fábula” a dichos cuentos al agregar que Stevenson también “[incursionó] ocasionalmente en la creación de fábulas propiamente dichas y elaboradas de acuerdo con el formato convencional, breve y bien conocido”. Colvin dice además que, “para el invierno de 1887-88”, el autor había agregado “algunas de mayor extensión y concebidas estando en una vena más mística y legendaria” y que sólo entonces, ya en posesión de este variopinto grupo de relatos, el autor empezó a “vislumbrar la posibilidad de hacer con ellos un libro”.

Además, el deseo que Colvin profesa de conservar la intención original de Stevenson no parece ser consistente si consideramos que también incluyó, en la selección final, “una o dos” fábulas situadas en Samoa y que, por ende, casi seguramente escribió después de 1888.

También existe la posibilidad de que a Colvin le hayan parecido ofensivos los temas centrales de “El relojero” y “El mono científico” o bien (lo cual es más probable) que temiera que, en la década de 1890, algunos sectores del público cada vez más amplio de Stevenson reaccionaran con desaprobación o disgusto. “El relojero” repudia de manera implícita, aunque también divertida y satírica, no sólo el discurso científico, sino la validez de toda creencia religiosa, mientras que “El mono científico” es una condena vívida y tal vez en ocasiones inquietante no sólo de la vivisección, su blanco directo, sino también y por analogía, de cualquier práctica colonialista que, en nombre del “progreso”, inflija de manera hipócrita la crueldad sobre los colonizados. Colvin ya se había opuesto a lo que llamaba “la esencia escandalosa” del último cuento que Stevenson publicó antes de morir, a saber “The ebb tide”, un relato antiimperialista y antifundamentalista en donde un fanático religioso británico somete, en las islas del Pacífico, a tres desgraciados vagabundos al servilismo aterrorizado y a una muerte agónica provocada por el vitriolo.

No obstante, por muy irreverente y escéptica que sea la postura de “El relojero” y “El mono científico” ante la religión y la ciencia, ninguno de estos cuentos resulta más polémico que algunas de las obras que Stevenson ya había publicado. En comparación con otras obras más largas, contenciosas e iconoclastas, como por ejemplo “The beach of Falesa” y Doctorr Jekyll and Mr Hyde, el tono ligero y humorístico de los dos cuentos los modera de forma significativa. Y aunque ambos coquetean con imágenes violentas para alcanzar sus respectivos objetivos satíricos, ninguno se aleja de la regla bien establecida de Stevenson de narrar los actos de violencia con rapidez y evitar la representación prolongada del dolor físico. Además, varias de las fábulas publicadas son igualmente irreverentes y categóricas en relación con los prejuicios, incluyendo los científicos y los religiosos (por ejemplo, “The distinguished stranger” y “Faith, half-faith and no faith at all” que, respectivamente, se burlan de las explicaciones científicas del mundo y de las actitudes inconsistentes que tiene un misionero acerca de las creencias religiosas). De hecho, la propia tendencia subversiva de los dos cuentos excluidos, así como la forma consciente en que modernizan el género tradicional de la fábula, es lo que claramente los alínea con el resto de la colección.

R.H. Hutton, quien entonces era el editor de Spectator, captó el modernismo de Fables así como su pertinencia en relación con los intereses más amplios que imperaban a finales de la era victoriana y, en una reseña de los cuentos que hizo en 1895, los elogió diciendo que “quizá sean más notables que cualquiera de los textos más elaborados de [Stevenson]” y argumentó que “son esencialmente modernos en su estructura y llegan a las raíces mismas de la paradoja que todos los pensadores modernos encuentran en la vida humana, aunque no pretenden encontrar ninguna solución para dicha paradoja, sino que la dejan intacta allí donde la encuentran”. Hutton observa que la mayor parte de las fábulas gira alrededor de la fe y la duda (la dificultad de tener fe pero también sus recompensas; la importancia de la duda pero también su destructividad) y acierta al identificar dos tendencias divergentes en la colección. Algunos cuentos son negativos y escépticos, sobre todo “Yellow paint” y “The penitent” que Hutton considera “puramente cínicos”, y “The house of Eld” en el que se detiene un poco más al señalar que ilustra la “inutilidad” de la acción movida por la fe. Sin embargo, las fábulas más bien revelan que “un remanente de fe parece sobrevivir a las paradojas de la vida” y Hutton considera que éstas tipifican mejor la forma de pensar de Stevenson y son inherentemente más valiosas. Concluye que “La imaginación del señor Stevenson estaba más llena de luz que de oscuridad”.

No es difícil ver que tanto “El relojero” como “El mono científico” corresponden a uno de los dos aspectos de Fables que Hutton identificó. “El relojero” es una sátira divertidamente cínica donde toda una era de discusión científica, religiosa y filosófica, en una comunidad de microbios, se ve aniquilada de un plumazo. Todo el pensamiento “animalcular” desaparece con el acto brutal e inconsciente del hombre desconocido que bebe el agua en donde viven esos organismos, simplemente para calmar su sed.

Sin duda, la “Moraleja” (que Stevenson por desgracia nunca añadió) hubiera subrayado (en verso, como es el caso de varias de las fábulas publicadas) el hecho de que las necesidades y los deseos humanos siempre prevalecerán sobre la discusión racional. En el cuento, el debate se ve grotescamente amenazado por la agresión irracional que acompaña las creencias, simbolizada en la ejecución del poeta blasfemo que se burla de la religión tenuemente practicada por su sociedad. Al mostrar cómo pasan, del argumento al dogma, las teorías relacionadas con la naturaleza del universo de los microbios y el papel del misterioso “relojero”, Stevenson quizá ofrece una analogía para algunos de los acalorados debates científicos de su propia época, como la polémica en torno al darwinismo cuyas afirmaciones científicas inevitablemente entraron en conflicto con las de la religión. El giro irónico del cuento, en donde la enfermedad del relojero (que simplemente resulta de la estupidez que comete al beber el agua estancada del jarrón) lleva a las autoridades de la ciudad a sanear todo el suministro del agua, implica que incluso la ciencia práctica y aplicada, aunque en apariencia resulta beneficiosa, puede estar descaminada y ser imprecisa.

(Esta es una insinuación significativa por parte de Stevenson, cuyo padre era constructor de faros.) Tal parece que la tecnología moderna no siempre representa una mejoría en el supersticioso mundo de los animálculos.

El efecto satírico depende en gran medida del lenguaje del cuento; Stevenson desea mofarse del estilo de la discusión filosófica, tanto como de la validez de las ideas, y parece divertirse mucho acuñando palabras cómicamente torpes como “animalculomorfismo” y “relojerista”. Gracias a la misantropía y el pesimismo implícitos en la historia, así como a su forma de jugar con la escala y el antropomorfismo, Stevenson demuestra ser un creativo heredero de la tradición satírica de Swift, al burlarse de los supuestos de la Ilustración relacionados con el progreso científico y al “desfamiliarizar” con gran humor ciertos blancos satíricos, tomados por venerables. Quizá “El relojero” sea uno de los mayores ataques de Stevenson contra la confianza en la tradición intelectual de Occidente, pues retoma, con especial belicosidad cómica, un escepticismo que ya resultaba familiar gracias a obras como Doctor Jekyll

and Mr Hyde.

A diferencia de la “oscuridad” de este descreimiento, “El mono científico” ofrece algo de “luz” si se lee de cierta manera. Sus protagonistas, un grupo de simios de las Antillas, amenazado con ser gradualmente exterminado por un científico dedicado a la vivisección, descubre que, a pesar de la fuerte tentación que sienten de adoptar las tácticas brutales del colonizador y realizar experimentos con el hijo de ese hombre en nombre de su propio progreso científico, se obtiene una satisfacción mayor al conservar una postura moral y devolver el bebé a su padre, al refrenarse y no vengar un crimen con otro. Al igual que en “El relojero”, la ciencia es satirizada como algo en lo que no se puede confiar y que es de dudosa ética; esto se refleja sobre todo en los argumentos engañosos, relativistas y amorales del “mono científico”, la criatura que, después de padecer en carne propia la captura y el daño físico, adopta el papel del pendenciero victimizado robándose al niño. Sin embargo, tiene que vérselas con un simio compasivo que sólo tiene una oreja (víctima de un “pleito con su tía”, una forma de violencia más personal y por consiguiente moralmente más compleja) y que se lleva al infante a un lugar seguro; y con el jefe, un “viejo político conservador, a favor de la fuerza física” que restablece la ley y el orden entre los monos usando “un palo muy grueso” y ordena que el rehén sea devuelto a su hogar. Una vez más, al igual que en el caso de “El relojero”, el cuento carece de “Moraleja”; pero la de otra fábula, “Something in it”, en la que Hutton basa su planteamiento para decir que los cuentos favorecen la “luz” de la creencia por encima de la “oscuridad” del cinismo, prácticamente podría bastar:

Los palos se rompen, las piedras se desmoronan,

Los eternos altares se vuelcan y derrumban,

Las sanciones y los cuentos se desvanecen como niebla

En torno al asombrado evangelista.

Él se mantiene firme, de la vejez a la juventud,

Sobre una pizca de verdad.

El argumento implícito de “El mono científico” también puede compararse con “The ethics of crime”, el ensayo que escribió Stevenson a finales de la década de 1880 sobre el asesinato político, en donde insiste en que la ley debe castigar consistentemente los crímenes (sobre todo los que sean violentos), sin importar cuán justo sea el principio por el cual se luche. Aunque, a nivel sentimental, se coloca de parte del rebelde, Stevenson prefiere el legalismo y el conservadurismo del “viejo político a favor de la fuerza física” (moderado por la compasión del simio que tiene una sola oreja) a la anarquía moral del mono científico.

Sin embargo, a pesar del descubrimiento redentor de “una pizca de verdad”, el problema del enemigo colonizador sigue en pie. Como en el caso de “El relojero”, hay un giro en la historia: al final del cuento se nos dice que el vivisector, “ya con el corazón ligero, inició tres experimentos más en su laboratorio antes de que el día llegara a su fin”. Si no sólo interpretamos el cuento como un llamado al estricto cumplimiento de los principios éticos en el campo de la ciencia, sino también como una alegoría de la lucha antiimperialista (si acaso fuera necesario, la postura antiimperialista que Stevenson con frecuencia adoptó en sus obras posteriores podría ratificar esta interpretación), esto implicaría entonces que, en la búsqueda de la libertad política, hay que encontrar otra forma de resistir ante la violencia. Mas no se ofrece ninguna alternativa... el problema queda fastidiosamente sin resolver. “El mono científico” deja la paradoja intacta, tal como lo señala Hutton en su comentario general sobre Fables.

Quizá el humor subversivo del cuento resulte tan interesante como su fuerza política.

A pesar de la importancia de los temas que aborda, “El mono científico” es uno de los cuentos más divertidos del autor. Si bien el hecho de hacer figurar a simios antropomorfos como personajes parece invocar a Darwin, no existe el temor de un retroceso en el desarrollo o de una degeneración del hombre, como lo hay en Doctor Jekyll and Mr Hyde, salvo en la medida en que nuestra afinidad con los simios se usa para subrayar los peligros de nuestras deficiencias morales e intelectuales. De manera similar, aunque tanto el entorno como los temas anticipan The island of Dr Moreau (1896) de H.G. Wells y, al igual que esta novela, aclaran que el objeto del experimento puede llegar a subyugar al científico, el tono es marcadamente distinto al del romance de derivaciones góticas de Wells. Como en el caso de “El relojero”, Stevenson parodia el discurso científico y filosófico con un deleite evidente. Al igual que Oscar Wilde, Stevenson pone al descubierto la insensatez y la hipocresía de los lugares comunes al invertir sus términos; por ejemplo, cuando un mono comenta acerca del bebé, “Cómo me gustaría que no llorara.... se ve tan feo como un mono”.

Situar la fecha en que los cuentos fueron escritos supone necesariamente hacer conjeturas. Dado que tanto “El mono científico” como “The ethics of crime” tratan de la necesidad de proteger la ley moral en medio de la coacción política, parece ser verosímil que el primero se haya escrito más o menos al mismo tiempo que el segundo, es decir, a finales de la década de 1880. Sin embargo, el interés de Stevenson por estos asuntos se remonta al menos a 1885, año en que fue publicada su novela The dynamiter (en la que había trabajado desde 1883), una sátira sobre el terrorismo de los fenianos, que una vez más mostró su aversión por los actos de violencia desprovistos de ética y cometidos en nombre del progreso. Por otro lado, el entorno caribeño de “El mono científico” podría sugerir la influencia de los viajes que Stevenson hizo al trópico después de 1889, pero esta teoría debería tomar en cuenta que, ya desde 1878, él había escrito parte de una novela titulada The hair trunk; or the ideal Commonwealth, en donde también aparecía una isla del Caribe. Tampoco es fácil fechar “El relojero” aunque su estilo efervescente y paródico sugiere, una vez más, que se escribió mucho antes de la década de 1890, cuando los textos de Stevenson se volvieron, en general, más serios y menos satíricos. Tal vez la amplitud del enfoque intelectual del cuento, en comparación con las fábulas que Colvin supone que se escribieron a mediados de la década de 1870, lo distingue como un relato algo más tardío. Con base en esto, concluyo tentativamente que ambos cuentos podrían haberse escrito desde 1875 y hasta 1889, pero es probable que al menos “El mono científico” se haya escrito a mediados de la década de 1880, cuando Stevenson rondaba los treinta y cinco años. Por su tono bromista y provocador parecen ser el producto de la imaginación de una persona más joven, pero el espíritu juvenil de Stevenson duró mucho más que sus años mozos.

El texto de los dos cuentos se ha presentado aquí de modo que resulte lo más fácil de leer, a la vez que se han respetado sus idiosincrasias más significativas. He corregido los errores de ortografía y puntuación, pero he conservado la ortografía original de algunas palabras, por más inusuales que resulten, allí donde aparecen repetidas (“animalculae” como el singular y el plural de la palabra “animalculus”) o bien allí donde parecen reflejar la forma de escribir de la época. He conservado la forma de escribir ciertas palabras de Stevenson cuya ortografía ha cambiado desde los tiempos en que él vivió (“caraffe”, “cocoanut”, “tory” en vez de “Tory”). Y he sustituido las palabras que Stevenson subrayó por cursivas.

***

El mono científico

E n cierta Isla de las Antillas, había una casa y una playa cerca de una arboleda.

En esa casa habitaba un vivisector y, en los árboles, un clan de simios antropoides. Resultó que el vivisector atrapó a uno de ellos y lo encerró durante algún tiempo en una jaula del laboratorio. Allí, quedó profundamente aterrado por lo que vio, muy interesado por todo lo que oyó; y como tuvo la fortuna de escapar en una fase temprana de su caso (que quedó clasificado con el número 701) y de regresar con su familia con tan sólo una lesión insignificante en un pie, consideró que, en suma, había salido beneficiado.

En cuanto regresó se hizo llamar “doctor” y empezó a importunar a sus vecinos con esta pregunta: ¿Por qué los simios no son progresistas?

—No sé qué quiere decir progresista — dijo uno y le lanzó un coco a su abuela.

—Yo no lo sé ni me importa —dijo otro y se columpió en un árbol cercano.

—¡Ya cállate! —exclamó un tercero.

—¡Maldito progreso! —dijo el jefe que era un viejo político conservador, a favor de la fuerza física—. Procuren portarse mejor como lo que son.

Pero cuando el mono científico lograba reunirse a solas con los machos jóvenes, éstos lo escuchaban con más atención.

—El hombre es tan sólo un simio que ha sido promovido —decía, colgando su cola desde una elevada rama—. Dado que el registro geológico está incompleto, es imposible afirmar cuánto tardó en ascender y cuánto podríamos tardar nosotros en seguir sus pasos. Pero si nos lanzamos de lleno in media res en mi propio sistema, creo que los dejaremos a todos atónitos. El hombre perdió siglos por culpa de la religión, la moral, la poesía y otros desvaríos; tardó siglos antes de alcanzar la ciencia y apenas ayer empezó a realizar vivisecciones. Nosotros recorreremos el camino en sentido inverso y empezaremos por la vivisección.

—¿Qué cocos es la vivisección? —preguntó un simio.

El doctor explicó con todo detalle lo que había visto en el laboratorio; y algunos de sus oyentes quedaron encantados, mas no todos.

—¡Nunca había escuchado semejante bestialidad! —exclamó un mono que había perdido una oreja en un pleito con su tía.

—¿Y para qué sirve eso? —inquirió otro.

—¿Qué no se dan cuenta? —dijo el doctor—. Al hacer vivisecciones en los hombres, descubriremos cómo están hechos los simios y así avanzaremos.

—Pero, ¿por qué no las hacemos en nosotros mismos? —preguntó uno de sus discípulos que era discutidor.

—¡Ay, qué vergüenza! —dijo el doctor—. No pienso quedarme aquí escuchando semejantes despropósitos; al menos, no en público.

—Pero, ¿y los criminales?

—inquirió el discutidor.

—Es muy dudoso que exista algo que pueda considerarse bueno o malo; entonces, ¿cómo definirías a un criminal? —repuso el doctor—. Y además, el público no lo toleraría. Y los hombres nos serán igual de útiles; somos del mismo género.

—Me parece que sería brutal hacerles eso a los hombres —dijo el simio que sólo tenía una oreja.

—Bueno, para empezar — dijo el doctor—, ellos afirman que nosotros no sufrimos y que somos, como dicen, unos “autómatas”; así que tengo todo el derecho de decir lo mismo de ellos.

—Ése es un disparate —dijo el discutidor—; y además es autodestructivo. Si ellos sólo son unos autómatas, no pueden enseñarnos nada acerca de nosotros mismos; y si pueden hacerlo, ¡por todos los cocos!, entonces deben sufrir.

—Comparto bastante tu forma de pensar — dijo el doctor—, y, en efecto, ese argumento sólo es válido para las revistas mensuales. Supongamos que sí sufren. Bueno, pues sufren en el interés de una raza inferior que necesita ayuda; no puede haber nada más justo que eso. Y además, sin duda haremos descubrimientos que también a ellos les serán de utilidad.

—Pero, ¿cómo descubriremos algo cuando no sabemos qué hay que investigar? —inquirió el discutidor.

—¡Bendita sea mi cola! —gritó el doctor, perdiendo los estribos y la dignidad—. ¡Tienes la mente menos científica de todos los monos de las Islas Windward! Saber qué investigar... ¡qué tontería! La verdadera ciencia no tiene nada que ver con eso. Tú sólo debes realizar vivisecciones, cada vez que tengas la oportunidad; y, si realmente llegas a descubrir algo, ¿quién estará más sorprendido que tú?

—Tengo una objeción más —dijo el discutidor—, aunque aclaro que concuerdo en que sería una diversión mayúscula. Pero los hombres son muy fuertes y además tienen armas.

—Por eso mismo tomaremos a los bebés —concluyó el doctor.

Esa misma tarde, éste regresó al jardín del científico; se robó una de sus navajas a través de la ventana del cuarto de vestir y, en una segunda incursión, sacó al bebé de su cuna.

Hubo gran algarabía en las copas de los árboles. El mono, que sólo tenía una oreja y que era de buenos sentimientos, acunó al niño en sus brazos; otro le metió nueces en la boca y se afligió porque no quiso comérselas.

—Carece de inteligencia —dijo.

—Pero cómo me gustaría que no llorara —dijo el simio que sólo tenía una oreja—, ¡se ve tan feo como un mono!

—Esto es absurdo —dijo el doctor—. Denme la navaja.

Al oír esto, al mono que sólo tenía una oreja se le encogió el corazón, le escupió al doctor y huyó con el niño a la copa del árbol vecino.

—¡Hey, tú! —gritó el simio que sólo tenía una oreja—, ¡vivisecciónate tú mismo!

Ante este desafío, todo el equipo empezó a perseguirlo y a dar voces; y el ruido llamó la atención del jefe, que se encontraba en los alrededores, matando pulgas.

—¿Por qué tanto alboroto? —exclamó el jefe. Y cuando le explicaron lo sucedido, se llevó la mano a la frente—. ¡Santos cocos! —exclamó—, ¿es ésta una pesadilla? ¿Pueden los simios caer hasta semejante barbaridad? Devuelvan a ese niño al lugar de donde lo sacaron.

—Usted no tiene una mente científica —dijo el doctor.

—No sé si tenga una mente científica o no —repuso el jefe—, pero sí tengo un palo muy grueso y, si le pones una garra encima a ese bebé, te romperé la cabeza.

Así que llevaron al bebé al jardín que estaba frente a la casa. El científico (que era un estimable padre de familia) no cupo en sí de gozo y, ya con el corazón ligero, inició tres experimentos más en su laboratorio antes de que el día llegara a su fin.

***

El relojero

L a garrafa estaba colocada sobre una mesa, en medio de la habitación. Hacía casi una semana que nadie entraba por la puerta; la sirvienta era descuidada y no había cambiado el agua desde hacía un mes. La raza dirigente de los animálculos había alcanzado así una gran antigüedad y ellos estaban muy avanzados en sus estudios científicos. Su principal deleite era la astronomía; los filósofos se pasaban los días contemplando los cuerpos celestes, la sociedad se complacía en comentar las distintas teorías. Dos ventanas, una que daba al este y otra al sur, les daban dos años solares de distinta duración; el segundo se mezclaba con el primero y el primero volvía a suceder al segundo después de un intervalo de oscuridad. Muchas generaciones nacían y perecían durante la noche; la tradición de un sol se vio debilitada, de modo que los pesimistas abandonaron la esperanza de que volviera a salir; y la luna, que entonces estaba llena, engañó a algunos de los más sabios. No fue sino hasta el sexto año solar largo que apareció un animálculo de intelecto inigualable; él destronó la ciencia anterior y dejó un legado de discusión.

Su hipótesis puede llamarse La Teoría del Cuarto. Era errónea en partes. El cuarto no estaba lleno de agua potable; tampoco estaban hechas sus paredes de la misma sustancia que el mantel. Pero, en la mayor parte de los puntos, la teoría concordaba burdamente con los hechos; y su autor había calculado la posición relativa de la garrafa, la mesa, las paredes, los adornos de la repisa de la chimenea y el reloj de ocho días hasta el millonésimo lugar de los decimales, pues sus métodos e instrumentos eran exquisitamente finos. Hasta ahora, los más escépticos reconocían sus méritos. Pero el filósofo era un hombre de mente devota y obediente; y había decidido aceptar y basarse en una leyenda de su raza. En la antigüedad, antes del surgimiento de la ciencia, se decía que el espacio amarillo y oblongo, situado en la pared que daba al norte, se había abierto y un objeto, cuyo tamaño descomunal superaba la imaginación, había aparecido y, durante algunas generaciones, se había movido visiblemente en el espacio. Una luz, a decir de algunos más brillante que el sol, según otros apenas más brillante que la luna, acompañó al meteoro en su órbita. Mientras tanto, la garrafa fue sacudida por tronidos e inexplicables convulsiones; los costados del universo se oyeron crepitar; una detonación final señaló el momento de su desaparición; y, cuando los animálculos se recobraron del susto, vieron que el espacio amarillo y oblongo de la pared que daba al norte había retomado su aspecto natural. Tal fue el informe de los historiadores serios y críticos; en boca de los incultos, la versión era otra. “En la antigua era del canibalismo”, decían ellos, “un animálculo asombrosamente enorme atravesó el muro; tenía el sol en una garra; el movimiento de su nado sacudió la garrafa entera; y antes de volver a salir, le hizo algo al reloj”. Para asombro de la sociedad, esta versión popular fue la que el filósofo aceptó. Un coloso que llevaba una luz, parecido al que había sido observado, caminaba conforme a periodos establecidos cerca de las paredes exteriores de la habitación; y el hecho de que pasara, primero frente a una ventana y luego frente a la otra, explicaba los años solares. Pero el filósofo fue aún más lejos. En el Cosmos animalcular existía un elemento de anormalidad superlativa: el reloj, con su péndulo, su esfera y sus manecillas. Varias generaciones de observadores habían demostrado, de modo irrefutable, que el péndulo se balanceaba, que las manecillas reptaban por la esfera, que el fenómeno de las campanadas ocurría a intervalos aproximadamente iguales y que al menos era posible concebir una relación entre estos intervalos y la procesión de las manecillas. Pronto, la atención se fijó en el reloj; las pruebas de la existencia de algún propósito en la creación se centraron allí; el creador, que hablaba con oscuras palabras en sus demás obras, parecía emitir una voz auténtica en el reloj; y el teísmo y el ateísmo trabaron combate en torno a la cuestión del Relojero. El Newton animalcular era relojerista; y se arriesgó a hacer la osada conjetura de que el coloso que llevaba una lámpara alrededor de la habitación se vería obligado a regular sus movimientos de acuerdo con el tiempo del reloj.

Entre los piadosos, las interrogantes del filósofo pronto se erigieron en doctrinas de la iglesia. El coloso de la leyenda fue identificado con el sol, junto con el creador del reloj. El culto al relojero reemplazó las religiones anteriores, la veneración del agua, la veneración de los ancestros y la adoración bárbara de la repisa de la chimenea; a él le fueron atribuidas todas las virtudes; y todo el comportamiento animalcular de buen tono quedó reunido bajo la rúbrica de Comportamiento Relojeroso. Mientras tanto, el otro bando clamaba a favor del animalculomorfismo. El filósofo había declarado que todo el espacio estaba ocupado por el agua; no había nada menos comprobado, nada menos comprobable; más allá de la piel interna de la botella, el agua dejaba de existir; y, si éste era el caso, ¿en dónde quedaba el relojero? La vida implicaba agua, el pensamiento implicaba agua. Nadie que no viviera en el agua podía concebir la idea del tiempo, ¡mucho menos la de un reloj! Examinen su hipótesis (decían los relojeristas) y todo se reduce a esto: una criatura que vive en el agua ¡viviendo fuera del agua! ¿Pueden acaso los animálculos razonables entretenerse con semejante absurdo? Y admitiendo lo imposible, admitiendo (únicamente con el propósito de aclarar la cuestión) que la vida y el pensamiento existen más allá de las paredes de la garrafa, ¿por qué no se manifiesta el Relojero? Sería sencillo para él comunicarse con los animálculos; cuando creó el reloj, le habría sido fácil colocar sobre la esfera señales inteligibles (por ejemplo, la proposición cuadragésima séptima) o incluso (si acaso le hubiera importado) algún medidor del paso fugaz del tiempo; y en vez de eso, a distancias que más o menos se aproximan a la igualdad, tienen lugar esas marcas sin sentido, que probablemente son el resultado del ebullicionismo. Entonces, si acaso existe un relojero, hay que figurárselo como un frívolo y maligno sinvergüenza, que creó la garrafa, la mesa y la habitación con el único objeto de regodearse con las tribulaciones de los animálculos. Semejantes opiniones hallaron una expresión más violenta en boca de los poetas contemporáneos; la infame “Oda a un Relojero”, que estremeció a la sociedad, empezaba más o menos así:

Enormes son tus pecados,

Enormes como una garrafa entera.

Relojero, yo te reto.

Tu crueldad es mayor que la de un jarrón sobre la repisa de la chimenea,

Y redonda como la esfera del reloj.

Eres fuerte, te jactas de ello;

Eres astuto e inventas cronómetros;

¡Vanas son tu fuerza y astucia!

Basta con que un solo animálculo honrado te mire a los ojos,

Y quedas vencido en medio de tus instrumentos.

Palideces y te ocultas en la trastienda.

El sentir universal fue que el poeta había llegado demasiado lejos. Si en efecto existía un relojero, cabía suponer que no toleraría que esas declaraciones quedaran impunes; cabía temer que toda la garrafa se vería implicada en su venganza. Después de un juicio en donde él se vanaglorió de sus horrendos sentimientos, el poeta fue condenado y públicamente destruido; y, durante algunas generaciones, este acto de rigor frenó el espíritu del libre pensamiento.

Todos esperaban con ansia el amanecer del séptimo año solar doble. Al acercarse el momento, todos los telescopios que había en la botella se dirigieron hacia la ventana que daba al este o hacia el reloj; y una vez que el acontecimiento hubo tenido lugar y mientras se preparaban los cálculos, las muchedumbres esperaron afuera de las casas de los astrónomos, algunos rezando, otros haciendo irreverentes apuestas sobre el resultado. Éste no fue concluyente. El reloj y el sol no tenían ninguna relación precisa de concordancia; a los fieles más ardientes les fue imposible proclamar su triunfo. Mas la discrepancia era pequeña; y el más firme de los librepensadores fue consciente de la existencia de una duda íntima.

En El Relojero revelado en todas sus obras, El Relojero reivindicado y La verdadera ciencia relojerosa exhibida y justificada, los piadosos buscaron disimular su desilusión; en obras de distinta naturaleza, los librepensadores magnificaron su victoria. Conforme pasaban las horas y una generación sucedía a otra, todos percibieron que la fe había sido sacudida. La creencia en un Relojero decayó de forma estable; y pronto el reloj mismo, con sus movimientos disminuidos y su regularidad irregular, se convirtió en un tema de burla para los bromistas.

En medio de todo esto, se vio abrirse el espacio amarillo y oblongo de la pared que daba al norte y el relojero entró y procedió a darle cuerda al reloj.

El cambio fue total; los animálculos de todas las edades y condiciones sociales se apiñaron en los lugares de culto; la garrafa retumbó con salmos; y, de un extremo a otro de la botella, no hubo ninguna criatura consciente que no hubiese sacrificado todo lo que poseía con tal de prestarle un servicio al relojero.

Cuando acabó de darle cuerda al reloj, el relojero divisó la garrafa; y como tenía sed por haber tomado cerveza la noche anterior, la apuró hasta las heces. Después, por espacio de tres semanas, yació en cama, enfermo; y el médico que lo atendía mandó sanear todo el suministro de agua de esa parte de la ciudad.

Parfect. Catedrático e investigador. Director del Programa de Industrias creativas y culturales de la Universidad King de Londres.

Stevenson. Obras como Dr. Jekyll and Mr Hyde y The Treasure Island se han convertido en clásicos.

© Times Literary Supplement, viernes 20 de enero de 2006

miércoles, febrero 08, 2006

Agustina Bessa-Luís: La huella de los anillos

ROBERT SALADRIGAS

B arcelona, España. 08/02/2006 (LA VANGUARDIA) Hacía mucho tiempo, demasiado, que Agustina Bessa-Luís, la gran dama de la narrativa portuguesa contemporánea, estaba inexplicablemente fuera de los circuitos editoriales españoles. Es cierto que en 2004 apareció un volumen de ensayos, Contemplación cariñosa de la angustia (Cuatro Ediciones), pero lo que en verdad cuenta, el corpus literario, era inencontrable. Ahora reaparece su obra maestra, La sibila –se editó aquí en 1981 y se ha aprovechado su discutible traducción–, en aquel momento uno de los textos más innovadores de la ficción lusitana que situaba a Bessa-Luís a la altura de Pessoa o del brasileño Guimarães Rosa. Me parece un acierto la recuperación del libro en este momento, porque medio siglo después sigue siendo depositario del enorme talento de la autora. Pero me gustaría creer que esa reedición no obedece a un azar sino a una estrategia premeditada de ir resituando a Bessa-Luís en el espacio que merece ocupar, cuando parece que desde nuestra perspectiva la literatura portuguesa moderna se reduce actualmente a dos figuras importantes y prolíficas, José Saramago y António Lobo Antunes. Quedan en los márgenes del olvido otros nombres valiosos como Sá-Carneiro, Torga, Fernando Namora, Jorge de Sena, Almeida Faria, Lidia Jorge y algunos más sin los que no es posible explicarse la pujanza literaria del pequeño país ibérico.

Agustina Bessa-Luís, nacida en Vila Meã (Amarante) en 1922, en esa franja de belleza agreste del norte portugués delimitada por dos corrientes fluviales que se conoce como Entre-Douro-e-Minho, un lugar de antiguas familias de labradores fieles a su propios códigos culturales vinculados con el patriarcado, las estaciones, las cosechas, los rituales ancestrales, la creencia en los poderes sólo entrevistos y en las supersticiones, hasta que lentamente, inexorablemente, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, las nuevas generaciones fueron sucumbiendo al deslumbramiento de los valores capitalistas y abrazando los privilegios de la intelectualidad burguesa. De las fases de esa mutación en su territorio de origen trata la poderosa novela de Bessa-Luís, trazada en forma circular en torno a la figura aglutinante de Joaquina Augusta, Quima, que en el arranque de la historia acaba de morir a los setenta y seis años en la casa de la finca familiar, la Vessada, y es recordada por sus herederos colaterales, dos sobrinos que pertenecen a la nueva época, Germana, solterona ociosa, improductiva, apegada por conveniencia al terruño, y Bernardo, un petrimetre esnob, mediocre y desclasado, víctima de "la seguridad y el bienestar". Ambos simbolizan el declive de la estirpe que se remonta a dos siglos, y la incierta supervivencia de cuanto significó la plenitud de la tierra ahora sentenciada a verse reflejada en la ruinosa casona deshabitada.

Los numerosos personajes rurales bien delineados y nada simples que habitan la novela se encogen ante la complejísima personalidad en bruto de Quima, la Sibila, nexo entre la memoria del pasado y el oscuro porvenir, esa mujer amasada con el fango telúrico de la vieja tierra que le transmite el espíritu rocoso de los fundadores y su aliento sagrado le permite defender la hacienda, lo único que ama, mientras bascula entre lo visible y lo sobrenatural hasta que logra sobreponerse a la mediocridad de la vida y convertirla en intemporal. Novela ambiciosa que vierte en palabras la manera de ser de la vieja aristocracia rural portuguesa y su proceso de descomposición, la imagen sobrecogedora de lo que queda después de la muerte de Quima y con ella del mundo que mantuvo en pie con sus humillaciones y padecimientos desde niña es la huella que han dejado los anillos en la piel de sus dedos, ya sin riego sanguíneo.

Un libro clásico

El lenguaje que es aquí la más alta expresión del genio literario de Bessa-Luís, autora de una firmeza de acero que siempre ha rehuido las concesiones, que reside en Oporto, alejada de los núcleos literarios de Lisboa o del epicentro universitario de Coimbra -aunque en 2004 fue distinguida con el premio Camões, el más prestigioso en portugués-, es al mismo tiempo el obstáculo que el lector ha de vencer para llegar a la intimidad recóndita de la historia, dejarse seducir por su diversidad de matices y disfrutar a placer de sus evidencias e intuiciones. Puede que a veces se tenga la impresión, al leerla hoy, de que La sibila es una novela antigua y la prosa excesivamente tumultuosa, impregnada de un sentido trágico de la vida y del destino de las personas en conflicto con los dictados de la época, pero en eso precisamente radica su poder de atracción. Estamos ante una obra clásica, singular, ajena a las modas, los condicionamientos e imposturas del mercado. En suma, gran literatura y como tal, sin duda, perdurable.

ANTONIO LACERDA / EFE El ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, besa a Agustina Bessa-Luís tras hacerle entrega del premio Camões (2004)

ANTONIO LACERDA / EFE El ministro de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, besa a Agustina Bessa-Luís tras hacerle entrega del premio Camões (2004) Renate Dorrestein: Álbum de familia

ISABEL NÚÑEZ

B arcelona, España. 08/02/2006 (LA VANGUARDIA) Renate Dorrestein (Amsterdam, 1954) trabajó como periodista antes de convertirse en una de las más conocidas y prolíficas escritoras holandesas actuales. Algunas de sus novelas se han traducido a múltiples lenguas, con una notable acogida crítica. En España publicó Álbum de familia (2003).

La oscuridad que nos separa es una incursión en el mundo del acoso escolar y de las mentiras que se ocultan en las familias. Siguiendo algunas claves del thriller psicológico y la tradición negra de Highsmith y otros autores (herederos del Dostoievski de Crimen y castigo), la novela explora la idea de la crueldad inherente a cualquier ser humano, que puede llevar a la violencia e incluso al asesinato, y sondea las raíces de la culpa y la mentira familiar.

Como experta narradora y en un tono ligero, que a veces parece casi de literatura juvenil, Dorrestein empieza su narración dando la voz a los acosadores, para trasladarla a la víctima sólo en la segunda parte del libro. Se trata de una niña excéntrica, Loes, cuya madre libre y sensual echa las cartas del Tarot a sus convencionales vecinas y convive con dos amantes. Se diría que la niña es una especie de reverso de Pippi Landstrum, dotada de sexo y de cierta hondura, y que perderá la inocencia gracias a la crueldad y la exclusión de los demás.

Comunidad cerrada

El cadáver de un hombre asesinado revoluciona la vida de la población. La madre de la protagonista será condenada -se supone que lo mató porque había abusado de su hija- y, a partir de entonces, como suele ocurrir en los delitos sexuales, una comunidad conservadora culpa también a la víctima y la castiga, convirtiendo la vida de la niña en una auténtica tortura.

Presa de su propia culpa, Loes se sume en el silencio y se deja maltratar, hasta que, con el tiempo, desvela la trama oculta de los hechos y se libera de la red que las mentiras familiares han tejido en su contra. En el camino, descubre muchas otras cosas, algunas de ellas brusca y dolorosamente, como su ruda iniciación sexual, que ella misma reconvierte en una útil victoria social, o la posibilidad de comunicarse con los niños muy pequeños, todavía incapaces de hacer daño. O como la incertidumbre del equilibrio inestable y cambiante que caracteriza las relaciones sociales. O la relación física con una naturaleza agreste y salvaje en la isla a la que huyen, cuya belleza sólo podrá apreciar cuando se marche.

Con un ritmo narrativo trepidante y una ambientación atractiva y convincente, Dorrestein muestra su eficacia de narradora con una novela amena y absorbente, destinada a un público amplio. Su análisis de la crueldad, los celos, los juegos de poder, la insatisfacción y el tedio que llevan a los miembros de una comunidad a inmiscuirse en las vidas ajenas y estigmatizarlas, o de la complicidad de los adultos en la violencia infantil, son sin duda de interés, dada la generalización de esta clase de fenómenos en la actualidad, donde la escuela sólo es un reflejo de la sociedad que la contiene.

Dicho esto, la comparación con Virginia Woolf parece fuera de lugar o, en todo caso, sigue esa última costumbre tan extendida de promocionar a los autores situándolos en la estela de los clásicos, aunque sea por los pelos. El universo literario de Woolf está en otro lugar y su complejidad de matices, su ritmo narrativo más lento y reflexivo -excepto quizá en Orlando, donde compensaba con fuerza poética-, le permiten llevar más allá sus retratos de personajes, sus momentos recortados de vidas otras, de pensamientos y monólogos internos que se quedan en la memoria del lector. Esta novela de Dorrestein es un thriller eficaz, poético y bien contado, y su gracia contemporánea estriba en ofrecer un contramodelo perverso de la literatura juvenil, al margen de sus claves sociológicas, más cercanas al entretenimiento inteligente que a la gran literatura.

martes, febrero 07, 2006

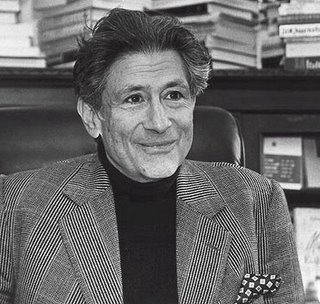

Edward Said: Reflexiones sobre el estilo tardío

C iudad de México, México. 5 de febrero de 2006. (EL UNIVERSAL) El pensador palestino Edward Said, que con su libro Orientalismos legó una visión moderna del Medio Oriente, dejó, a su muerte ocurrida en 2003, varios manuscritos inéditos. En la primicia que ofrecemos a continuación, publicada por primera vez en español, Said se aboca a descifrar una cualidad inesperada de los últimos años creativos de un artista: el estilo tardío. A través de Adorno, Beethoven, Lampedusa y Cavafis, este ensayo explica, con “estilo tardío” puro, qué ocurre cuando los genios encuentran la mansa virtud de la vejez: una veta de creación convulsa, incómoda, deslumbrante y caótica.

Por Edward Said /Traducción: Raquel Villanueva

Tanto en el arte como en nuestro concepto general del transcurso de la vida humana se considera constantemente la noción de oportunidad. Damos por hecho que la sanidad esencial de la vida humana tiene mucho que ver con su correspondencia temporal, es decir con la correspondencia entre lo que ocurre y el tiempo en que sucede, y, por lo tanto, es definida por su cualidad de apropiado u oportuno. La comedia, por ejemplo, busca su sustancia en el comportamiento inoportuno: un anciano que se enamora de una mujer joven (mayo en diciembre), o como en Moliere y Chaucer: un filósofo que actúa como un niño, o una persona cuerda fingiendo locura. Pero también es comedia como una forma que restaura la oportunidad a través del komos con el que suelen concluir este tipo de obras: la boda de los jóvenes amantes. Sin embargo, ¿qué ocurre con el último, o tardío, periodo de la vida, en plena decadencia del cuerpo, en el atardecer de la salud (que, en una persona joven, da la posibilidad de un final intempestivo)? Estas cuestiones, que me interesan por razones personales obvias, me han llevado a observar la manera en la que las obras de algunos artistas y escritores adquiere un nuevo lenguaje hacia el final de sus vidas, y gracias a ello he reflexionado acerca del estilo tardío.

La noción aceptada es que la edad confiere un espíritu de reconciliación y serenidad a las obras tardías, a menudo expresadas en términos de una milagrosa transformación de la realidad. Shakespeare, en sus últimas obras, La Tempestad y El cuento de invierno, regresa a las estructuras del romance y la parábola; de la misma manera, en la obra Edipo en Colono de Sófocles, el héroe anciano es retratado al final como poseedor de una profunda santidad y una gran determinación. O el conocido caso de Verdi, que en sus últimos años produjo Otelo y Falstaff, obras que gozan de energía y creatividad juvenil renovada.

Todos podemos pensar en obras tardías que coronan una vida de dedicación estética. Rembrandt y Matisse, Bach y Wagner. ¿Pero qué ocurre cuando esos últimos años no se convierten en armonía y resolución, sino en intransigencia, dificultad y contradicción? ¿Qué ocurre si la edad y la falta de salud no producen ningún tipo de serenidad? Es el caso de Ibsen, cuyas últimas obras —especialmente Cuando los muertos nos despertamos— son una escisión en su trayectoria y reabren cuestiones que se supone ya habían sido resueltas mucho tiempo atrás. Las últimas obras de Ibsen, lejos de ser resolutivas, muestran a un artista furioso y alterado que utiliza el drama como una oportunidad de agitar su ansiedad y de acabar irrevocablemente con la posibilidad de un final, y asimismo dejan a su audiencia más perpleja y desconcertada que nunca. Son este segundo tipo de obras tardías las que encuentro más interesantes: se trata de una especie de productividad deliberadamente improductiva, una manera de ir contra la marea.

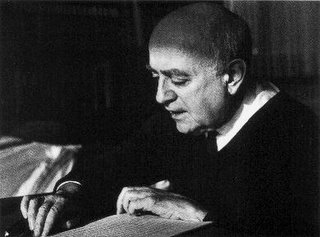

Adorno es el que utiliza la frase “estilo tardío” de manera más memorable en un fragmento de un ensayo llamado “Late Style in Beethoven”, de 1937, incluido en una colección de 1964, Moments Musicaux, y de nuevo en su libro sobre Beethoven publicado póstumamente (1993). Para Adorno, las últimas obras de Beethoven, las que pertenecen al tercer período (las cinco últimas sonatas para piano, la Novena Sinfonía, la Missa Solemnis, los últimos seis cuartetos de cuerda y las 17 bagatelas para piano) constituyen un acontecimiento en la historia de la cultura moderna: un momento en que el artista, que tiene por completo el control de su medio, abandona la comunicación con el orden social establecido del que forma parte y logra entablar con él una relación contradictoria y alienada. Sus obras tardías son una forma de exilio de su entorno.

Para Adorno resulta igual de convincente como símbolo cultural la figura del compositor viejo, sordo y marginado que se convierte en el Doctor Fausto de Thomas Mann (Adorno ayudó mucho a Mann con la novela) y que toma forma en una conferencia sobre el período final de Beethoven dictada por Wendell Kretschmar, el profesor de composición de Adrian Leverkühn:

El arte de Beethoven se ha sobrepasado a sí mismo, y ha resurgido de las regiones habitables de la tradición, a la esfera de lo entera y completamente personal, incluso antes de la mirada estupefacta de los ojos humanos —un ego dolorosamente marginado en lo absoluto, marginado también por el sentido debido a la pérdida de audición; un príncipe solitario en un reino de almas, de quien ahora sólo brota una respiración angustiosa para aterrorizar a sus contemporáneos de buen corazón, horrorizados ante esos actos comunicativos de los que sólo en algunos momentos podían llegar a entender algo.

En ello hay heroísmo, pero también intransigencia. Nada en la esencia del Beethoven tardío podría reducirse a la noción de arte desde la perspectiva documental, es decir, a una lectura de la música que enfatice “los hechos reales” en forma de historia o haga hincapié en el sentido que el compositor tiene de su muerte inminente. Según Adorno, si uno piensa en ellas sólo como una expresión de la personalidad de Beethoven, “las obras tardías quedan relegadas fuera de los límites del arte, en los terrenos de lo documental. De hecho, los estudios sobre las últimas obras de Beethoven rara vez eluden la referencia a los datos biográficos y al destino. Parece como si, confrontado con la dignidad de la muerte, las teorías del arte se despojaran de sus derechos y abdicaran en favor de la realidad”. El estilo tardío es lo que ocurre cuando el arte no renuncia a sus derechos en favor de la realidad.

La muerte inminente es un factor importante, por supuesto, y no puede ser negado. Sin embargo Adorno, que defiende los derechos de la estética, se preocupa por el aspecto formal del modo compositivo del último Beethoven, una amalgama peculiar de subjetividad e invención, evidente en mecanismos como “secuencias vibratorias decorativas, cadencias y florituras”. Este aspecto formal, puntualiza,se revela justamente con el pensamiento de la muerte… la muerte se impone sólo en seres creados, no en obras de arte, y por lo tanto aparece en el arte sólo de manera refractaria y alegórica… el poder de la subjetividad en las obras de arte tardías es el gesto irascible con el que se libera de las propias palabras. Rompe los lazos, no para expresarse sino para abandonar la apariencia del arte sin expresión. De las obras mismas sólo se desprenden fragmentos, y se comunica sólo a través de los espacios vacíos desde los cuales se ha desvinculado, como un cero. Tocada por la muerte, la mano del maestro libera las masas de material que solía formar; sus rasguños y fisuras, testigos de la falta de poder del Yo confrontado con el Ser, son su obra final.

Ése carácter episódico de la obra tardía de Beethoven, el aparente descuido de su propia continuidad, es lo que resulta tan emocionante para Adorno. Cuando comparamos obras del período central como la Heroica con la sonata Opus 110, por ejemplo, es posible quedar impresionado por la lógica integradora y la calidad de la primera y el carácter repetitivo y distraído de la segunda. Adorno habla de las obras tardías como un “proceso, pero no como un desarrollo”, “un fuego prendido entre los extremos, que ya no permite la seguridad del piso ni la armonía de la espontaneidad. Por lo cual, como Kretschmart dice en el Doctor Fausto, las obras tardías dan la impresión de estar inacabadas.

La tesis de Adorno es que para entender esto hay que considerar dos cuestiones: primera, que cuando Beethoven era joven su obra fue vigorosa y de una plenitud orgánica, pero que se convirtió más tarde en excéntrica y caprichosa; y, segundo, que, como anciano que enfrenta la muerte, Beethoven se dio cuenta de que su obra proclamaba que “no es concebible la síntesis”: y, en efecto, se trata de “los restos de una síntesis, el vestigio de un ser humano profundamente consciente de la plenitud, y en consecuencia de la supervivencia que lo ha eludido para siempre”. Las obras tardías de Beethoven, por lo tanto, comunican un sentido trágico, en lugar de irascibilidad. La manera en que Adorno lo descubre se hace evidente al final del ensayo. Haciendo énfasis en que en Beethoven, como en Goethe, hay una “sobreabundancia” de material, continúa diciendo que en las obras tardías de Goethe —sin perder de vista las obras de Beethoven— las “convenciones” se “hacen a un lado” de la materia principal de la pieza, se abandonan. Lo mismo que ocurre en los grandes temas musicales de Beethoven, son relegados a un segundo plano ante grandes ensambles polifónicos. Adorno añade que

la subjetividad es lo que hace que los extremos se unan de manera forzosa en el momento, que se llene la densidad polifónica con sus propias tensiones, que se rompa el tema principal y que se desdoble de sí mismo, dejando el tono desnudo en segundo plano; lo que hace que la mera frase quede como un monumento a lo que fue, marcando una subjetividad convertida en piedra. Las cesuras, las discontinuidades que más que ninguna otra cosa caracterizan al Beethoven tardío, son esos momentos de ruptura; la obra enmudece en el instante en que queda en segundo plano y proyecta su vacío al exterior.

Adorno describe la manera en que Beethoven parece habitar las obras tardías como una personalidad que se lamenta, para después abandonar las obras o frases incompletas, de repente, de manera abrupta, como ocurre al inicio del cuarteto en F Mayor o en el cuarteto en A menor; todo esto en marcado contraste con la calidad de obras del segundo periodo, como la Quinta Sinfonía, donde el compositor parece no poder separarse de la pieza. Adorno concluye que el estilo de las obras tardías es objetivo, en virtud de su “paisaje fracturado” y subjetivo, por “la luz en la que brilla en la vida”. Beethoven no proporciona una “síntesis armoniosa”, sino que “aparta estas últimas obras en el tiempo, quizá para preservarlas en la eternidad. En la historia del arte, las obras tardías son la catástrofe”.

El problema consiste claramente en intentar decir qué es lo que tienen en común estas obras tardías, qué les da unidad, qué las convierte en más que una colección de fragmentos. En este punto Adorno es paradójico al máximo: uno no puede decir qué conecta las partes más que invocando “la figura que crean todas juntas”. Tampoco se pueden minimizar las diferencias entre las partes, y tampoco se las puede denominar “unidad” o identificarlas de manera que se reduzca su fuerza catastrófica. De ese modo, el innegable poder del estilo tardío de Beethoven es negativo. De hecho, es negatividad: en lugar de serenidad y madurez, encontramos un desafío difícil, ahogado, quizás inhumano. Adorno dice que “la madurez de las obras tardías no se parece a la de las frutas. Las obras... no son redondas, están arrugadas, incluso devastadas. Desprovistas de dulzura, amargas y con espinas, no se rinden a un mero deleite”. Las obras tardías de Beethoven permanecen ligadas por una síntesis más elevada: no encajan en ningún esquema, no pueden ser reconciliadas ni resueltas, puesto que su irresolución y fragmentariedad no son constitutivas ni ornamentales, ni simbólicas ni nada por el estilo. Las obras tardías tratan de la “totalidad perdida”, y en ese sentido son catastróficas.

¿Pero en qué sentido son tardías? Para Adorno, la cualidad de tardío tiene que ver con sobrevivir más allá de lo aceptable y normal. No se divisa nada más allá de lo tardío; es imposible trascenderlo o superarlo; sólo es posible adentrarse en él. En La filosofía de la música, Adorno escribe que Schoenberg prolongó esencialmente las irreconciliaciones, negaciones e inmovilidades del Beethoven tardío.

Las razones por las que el estilo tardío fascinó a Adorno de ese modo residen en el núcleo de lo que ahora consideramos moderno en la música contemporánea. En Fidelio —la quintaesencia de las obras del período central de Beethoven— la idea de la humanidad es manifiesta, y con ella la idea de un mundo mejor. El estilo tardío de Beethoven mantiene la dialéctica hegeliana, y de ese modo transforma la música de algo significativo en algo “cada vez más oscuro incluso para sí misma”. Se planta contra el nuevo orden burgués y, como Adorno concluyó, predice el auténtico arte de Schoenberg, cuya “música de avanzada no tiene otra opción más que insistir en su propia osificación sin concesión con lo que el humanitarismo propone”. En ese momento, él siente que la música estaba “restringida a una negación definitiva”. Por extensión, el estilo tardío de Beethoven, alienado y oscuro, es la forma estética prototípica moderna.

Lo tardío, entonces, y lo que se refiere a estas reflexiones sombrías y audaces sobre la posición del artista anciano, viene a ser para Adorno el aspecto crucial de la estética y de su propio trabajo como filósofo y teórico crítico. (Leyendo a Adorno, con sus reflexiones sobre música en el centro de todo, tengo la impresión de que inyecta al marxismo con una vacuna suficientemente poderosa como para disolver su fuerza de agitación casi por completo. No sólo hace pedazos las nociones de avance y culminación marxistas, sino todo lo que ese movimiento sugiera). Adorno utiliza el modelo del Beethoven tardío, anciano, con la muerte frente a él y los años de plenitud detrás, en términos de una culminación. Pero esta cualidad de tardío tiene sus propias reglas, no es una premonición ni una obliteración de otra cosa. Tardío significa estar al final, completamente cuerdo, lleno de recuerdos y además muy consciente del presente (incluso prematuramente). Por lo tanto, como Beethoven, Adorno se convierte también en una figura de lo tardío, un comentarista del presente atemporal y escandaloso.

En el estilo tardío hay una insistencia no sólo en la vejez, sino en un sentido creciente de la marginación, el exilio y el anacronismo. Es precisamente el anacronismo lo que caracteriza al Lampedusa italiano, contemporáneo de Adorno, aunque la gran obra de Lampedusa, El Gatopardo, es accesible para audiencias alejadas de Adorno. Lampedusa es sin embargo un profesional del estilo tardío cuyo interés por el lector moderno es, según mi opinión,

muy especial.

El aristócrata siciliano Giuseppe Tomasi (1896-1957) no empezó a escribir El Gatopardo hasta la última etapa de su vida. Quizá tenía miedo de una mala recepción en su país y de competir con otros escritores. Su biógrafo inglés, David Gilmour, sospecha que escribió movido por el sentimiento de que “él era el último descendiente de una familia noble ancestral cuya extinción física y económica acabaría en él mismo”, y, por lo tanto, sería el único miembro de su familia con “recuerdos vitales” y el único capaz de evocar un “mundo siciliano único” antes de que desapareciera. Estaba interesado en (y deprimido por) el proceso de decadencia; un signo de ésta fue la pérdida de la propiedad familiar —una casa en Santa Margarita (Donnafugata en la novela)— y un palacio en Palermo.

La única novela de Lampedusa, El Gatopardo, fue rechazada por muchos editores antes de que Feltrinelli la convirtiera en un bestseller en noviembre de 1958, un año antes de la muerte del autor. Grosso modo, la novela no es una obra experimental. Su mayor innovación técnica es que la narración es discontinua y está compuesta a partir de una serie de fragmentos o episodios, cada uno de ellos elaborados alrededor de una fecha, y en algunos casos, de un acontecimiento, como el capítulo sexto “Una pelota: noviembre de 1862”, que quizá sea la secuencia más conocida y compleja de la película que Visconti realizó a partir de la novela.

La técnica permite a Lampedusa cierta libertad con respecto a los recuerdos y los acontecimientos futuros (por ejemplo, los aliados que desembarcan en 1944) que irradian de los eventos de la narración.

El Gatopardo es la historia del anciano príncipe de Salina, Don Fabrizio, el tío abuelo del autor, un gran hombre cuya condición se derrumba en su última etapa y que siente la cercanía de la muerte. Un gran astrónomo que se ocupa de atender a su mujer, a tres hijas insatisfechas y a dos hijos. Su elegante sobrino Tancredi es su única esperanza. Tancredi se enamora de Angélica, la hija de un mercader. La historia se desarrolla durante la campaña de Garibaldi para unificar Italia, un periodo que marca el declive final del viejo orden aristocrático, del cual el príncipe es el último y el más noble representante. Cuando Don Calogero visita al príncipe para recibir una oferta de matrimonio para su hija Angélica, el intercambio entre los dos hombres abunda en las observaciones de Fabrizio, su vestido y sus reflexiones sobre el futuro. A Calogero, mientras tanto, se le da la oportunidad de embellecer su propio pasado, de manera que ante los ojos del lector el emprendedor provinciano puede verse inventando una tradición familiar para él mismo (le dice al príncipe que su hija Angélica es realmente la Baronessina Sedàra del Biscotto) y al mismo tiempo comprar los favores del joven y sofisticado príncipe. Lampedusa considera entonces el brillante futuro de Tancredi y el lejano declive de la fortuna Salina. Después de haber descrito los eventos desafortunados y la excelencia de Tancredi y su familia, dice con una floritura principesca: “El resultado de todos estos desastres... ha sido Tancredi. Hay ciertas cosas que la gente como nosotros sabe; y quizá sea imposible obtener la distinción, la delicadeza, la fascinación de un chico como él sin que sus ancestros hayan poseído media docena de fortunas”. Dichos pasajes dan a los episodios su riqueza literal y metafórica, y eso es precisamente lo que comunica la novela como totalidad: un mundo de grandes e incluso lujosos privilegios ahora inaccesibles conectados a esa melancolía particular asociada con la senectud, la pérdida y la muerte.